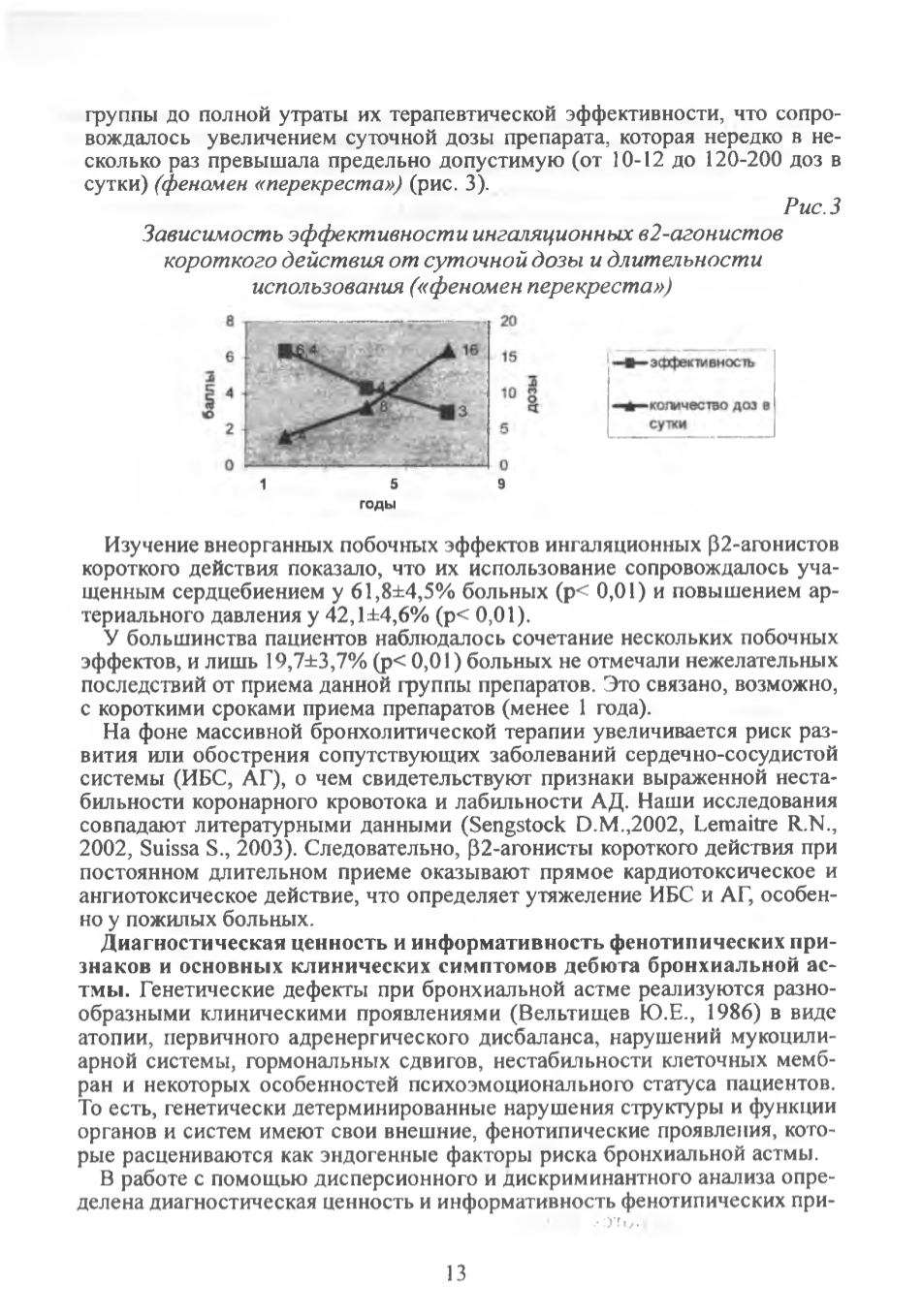

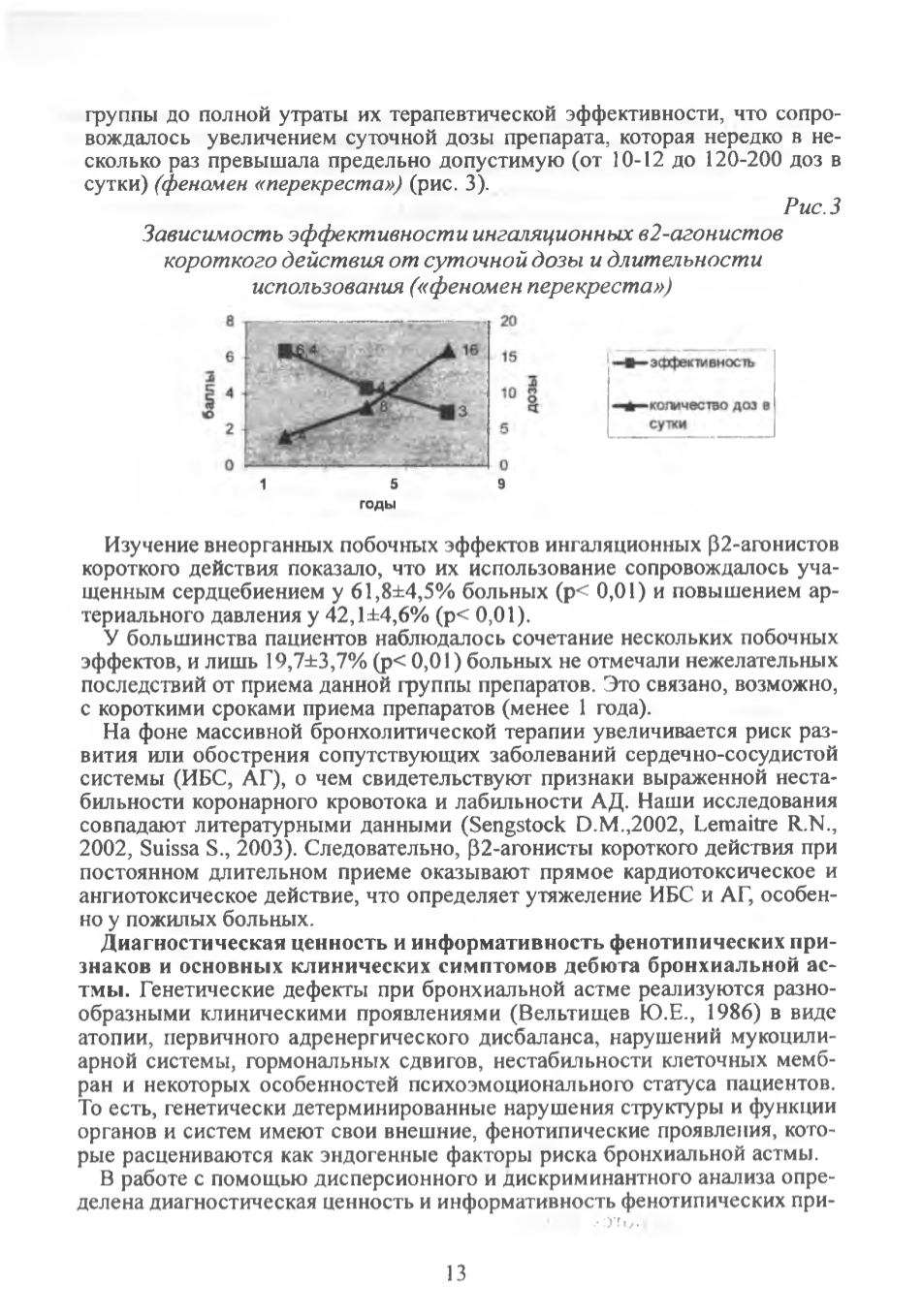

группы до полной утраты их терапевтической эффективности, что сопро

вождалось увеличением суточной дозы препарата, которая нередко в не

сколько раз превышала предельно допустимую (от 10-12 до 120-200 доз в

сутки)

(феномен «перекреста»)

(рис. 3).

Рис.З

Зависимость эффективности ингаляционных в2-агонистов

короткого действия от суточной дозы и длительности

использования («феномен перекреста»)

1

5

9

годы

Изучение внеорганных побочных эффектов ингаляционных (32-агонистов

короткого действия показало, что их использование сопровождалось уча

щенным сердцебиением у 61,8±4,5% больных (р< 0,01) и повышением ар

териального давления у 42,1±4,6% (р< 0,01).

У большинства пациентов наблюдалось сочетание нескольких побочных

эффектов, и лишь 19,7±3,7% (р< 0,01) больных не отмечали нежелательных

последствий от приема данной группы препаратов. Это связано, возможно,

с короткими сроками приема препаратов (менее 1 года).

На фоне массивной бронхолитической терапии увеличивается риск раз

вития или обострения сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой

системы (ИБС, АГ), о чем свидетельствуют признаки выраженной неста

бильности коронарного кровотока и лабильности АД. Наши исследования

совпадают литературными данными (Sengstock D.М.,2002, Lemaitre R.N.,

2002, Suissa S., 2003). Следовательно, р2-агонисты короткого действия при

постоянном длительном приеме оказывают прямое кардиотоксическое и

ангиотоксическое действие, что определяет утяжеление ИБС и АГ, особен

но у пожилых больных.

Диагностическая ценность и информативность фенотипических при

знаков и основных клинических симптомов дебюта бронхиальной ас

тмы.

Генетические дефекты при бронхиальной астме реализуются разно

образными клиническими проявлениями (Вельтищев Ю.Е., 1986) в виде

атопии, первичного адренергического дисбаланса, нарушений мукоцили

арной системы, гормональных сдвигов, нестабильности клеточных мемб

ран и некоторых особенностей психоэмоционального статуса пациентов.

То есть, генетически детерминированные нарушения структуры и функции

органов и систем имеют свои внешние, фенотипические проявления, кото

рые расцениваются как эндогенные факторы риска бронхиальной астмы.

В работе с помощью дисперсионного и дискриминантного анализа опре

делена диагностическая ценность и информативность фенотипических при-

'.ОТО*

- ..

...

13