3.2.7

Компонентный анализ висцеральных проявлений дисплазии

соединительной ткани в возрастном аспекте как основа для разработки

профилактических мероприятий

В ходе эпидемиологического анализа наиболее впечатляющими были

масштабы выявления миопии у детей и подростков в зависимости от возраста.

Данные эпидемиологического анализа согласуются с

показателями

распространенности миопии в Омской области, исходя из данных формы№12

Министерства здравоохранения Омской области (таблица 3.2.7.1). Если в

дошкольном возрасте лишь 0,3% детей имели близорукость, то в возрасте от 6

до 12 лет их количество возрастало более чем в 5 раз (1,6%). Еще более

катастрофическая ситуация складывалась к концу школы: более половины

всехподростков имели снижение рефракции - 54% (таблица 3.2.7.1).

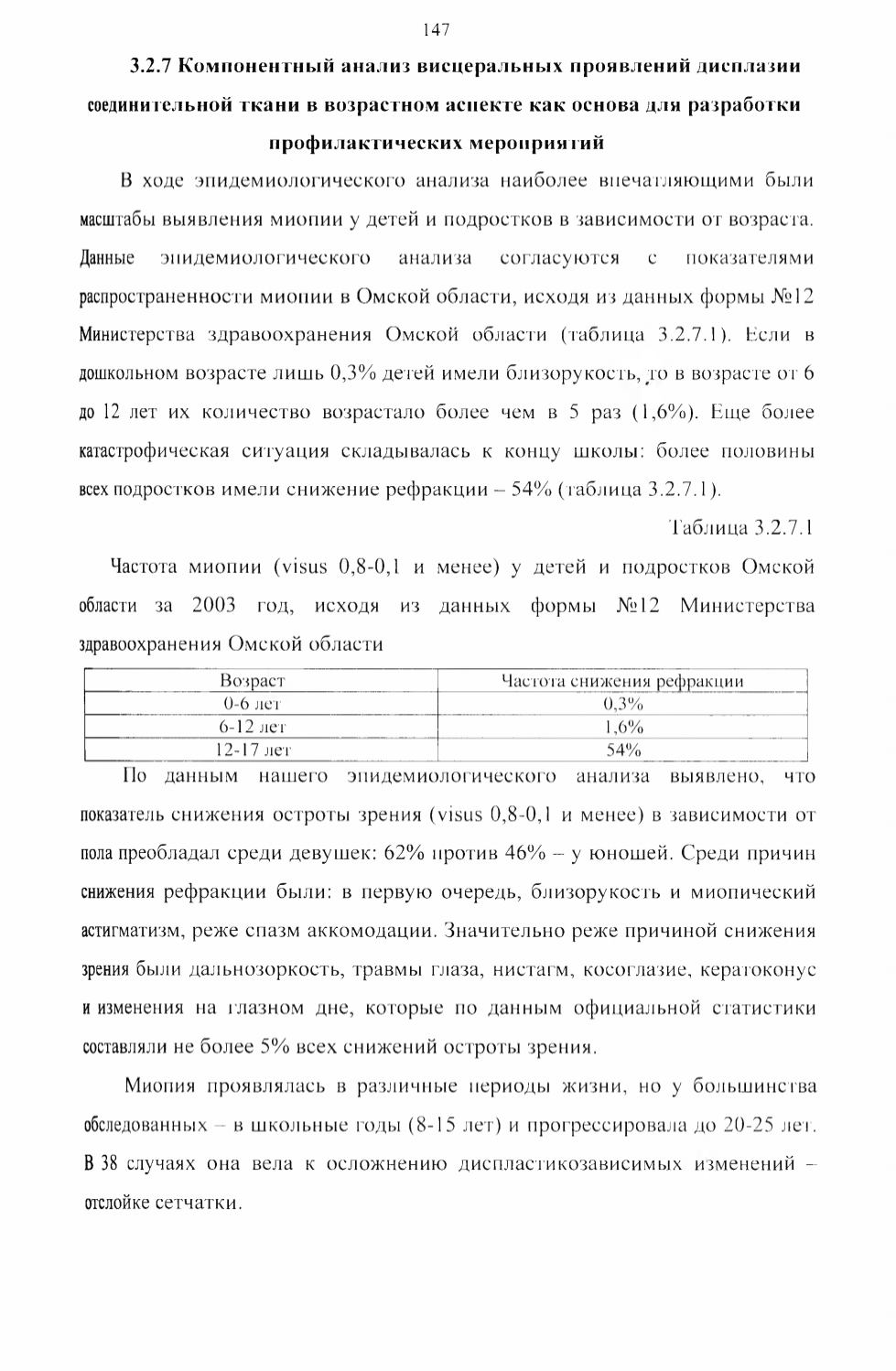

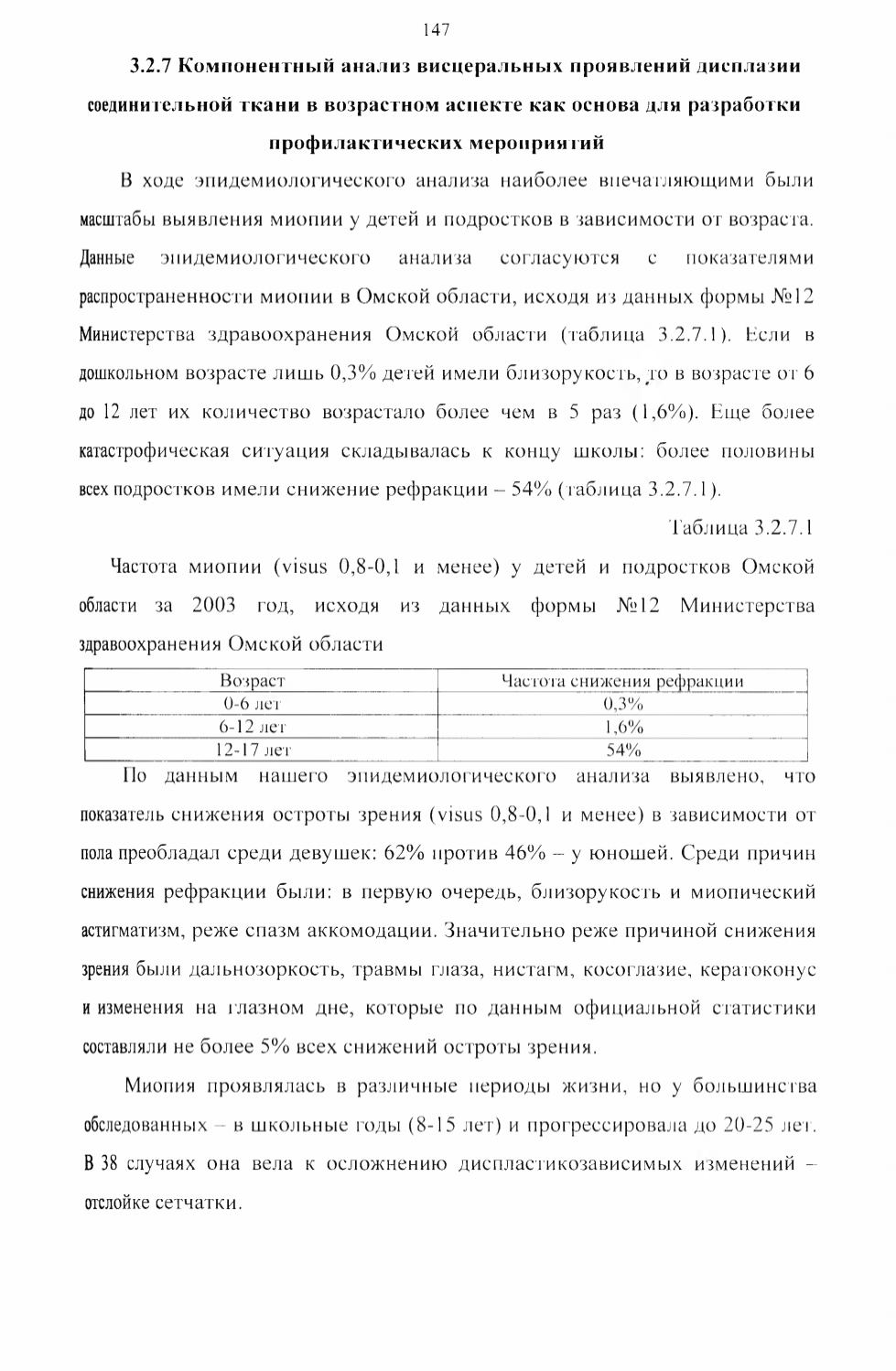

Таблица 3.2.7.1

147

Частота миопии (visus 0,8-0,1 и менее) у детей и подростков Омской

области за 2003 год, исходя из данных формы №12 Министерства

здравоохранения Омской области

Возраст

Частота снижения рефракции

0-6 лег

0,3%

6-12 лет

1,6%

12-17 лет

54%

По данным нашего эпидемиологического анализа выявлено, что

показатель снижения остроты зрения (visus 0,8-0,1 и менее) в зависимости от

полапреобладал среди девушек: 62% против 46% - у юношей. Среди причин

снижения рефракции были: в первую очередь, близорукость и миопический

астигматизм, реже спазм аккомодации. Значительно реже причиной снижения

зрения были дальнозоркость, травмы глаза, нистагм, косоглазие, кератоконус

и

изменения на глазном дне, которые по данным официальной статистики

составляли не более 5% всех снижений остроты зрения.

Миопия проявлялась в различные периоды жизни, но у большинства

обследованных - в школьные годы (8-15 лет) и прогрессировала до 20-25 лет.

В

38 случаях она вела к осложнению диспластикозависимых изменений -

отслойке сетчатки.