Оценивая объективные симптомы вегетативной дисфункции, отмечено,

что25иболее баллов встречалось у большего числа обследованных подростков

сДСТ по сравнению с подростками без ДСТ (таблица 3.2.4.3.2). Из общего

максимального числа баллов, равных 89, характеризующих объективно

вегетативную дисфункцию, подростки с ДСТ набрали статистически значимо

большее количество баллов по сравнению со второй группой.

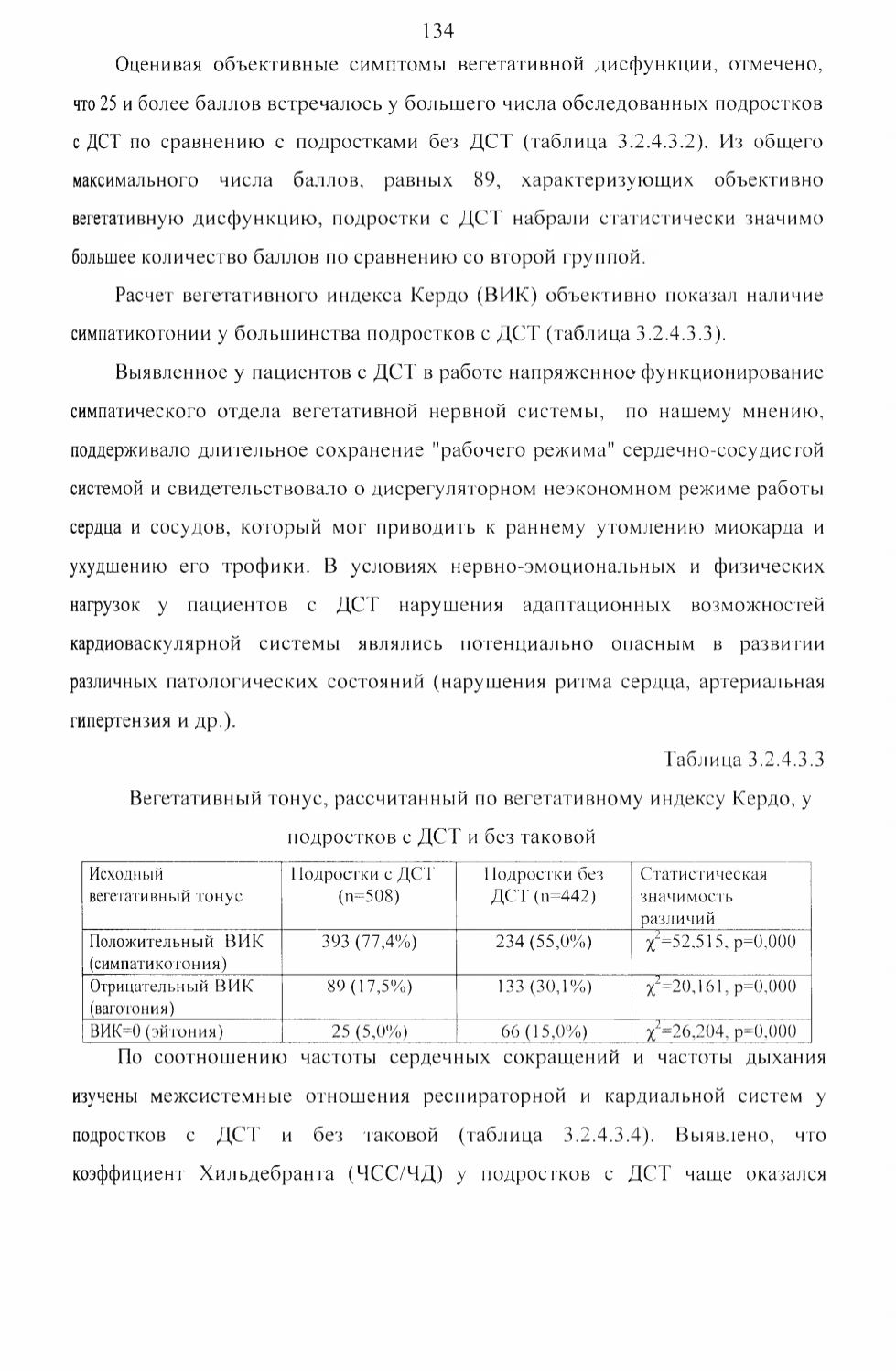

Расчет вегетативного индекса Кердо (ВИК) объективно показал наличие

симпатикотонии у большинства подростков с ДСТ (таблица 3.2.4.3.3).

Выявленное у пациентов с ДСТ в работе напряженное функционирование

симпатического отдела вегетативной нервной системы, по нашему мнению,

поддерживало длительное сохранение "рабочего режима" сердечно-сосудистой

системой и свидетельствовало о дисрегуляторном неэкономном режиме работы

сердца и сосудов, который мог приводить к раннему утомлению миокарда и

ухудшению его трофики. В условиях нервно-эмоциональных и физических

нагрузок у пациентов с ДСТ нарушения адаптационных возможностей

кардиоваскулярной системы являлись потенциально опасным в развитии

различных патологических состояний (нарушения ритма сердца, артериальная

гипертензия и др.).

Таблица 3.2.4.3.3

Вегетативный тонус, рассчитанный по вегетативному индексу Кердо, у

134

подростков с ДСТ и без таковой

Исходный

вегетативный тонус

Подростки сДСТ

(п=508)

Подростки без

ДСТ (п=442)

Статистическая

значимость

различий

Положительный ВИК

(симпатикотония)

393 (77,4%)

234 (55,0%)

Х2=52.515,р=0,000

Отрицательный ВИК

(ваготония)

89(17,5%)

133 (30,1%)

Xi=20,161,p=0,000

ВИК=0 (эйтония)

25 (5,0%)

66 (15,0%)

Х2=26,204, р=0,000

По соотношению частоты сердечных сокращений и частоты дыхания

изучены межсистемные отношения респираторной и кардиальной систем у

подростков с ДСТ и без таковой (таблица 3.2.4.3.4). Выявлено, что

коэффициент Хильдебранта (ЧСС/ЧД) у подростков с ДСТ чаще оказался