Отделить диафрагму от грудной стенки удавалось только острым пу -

тем.

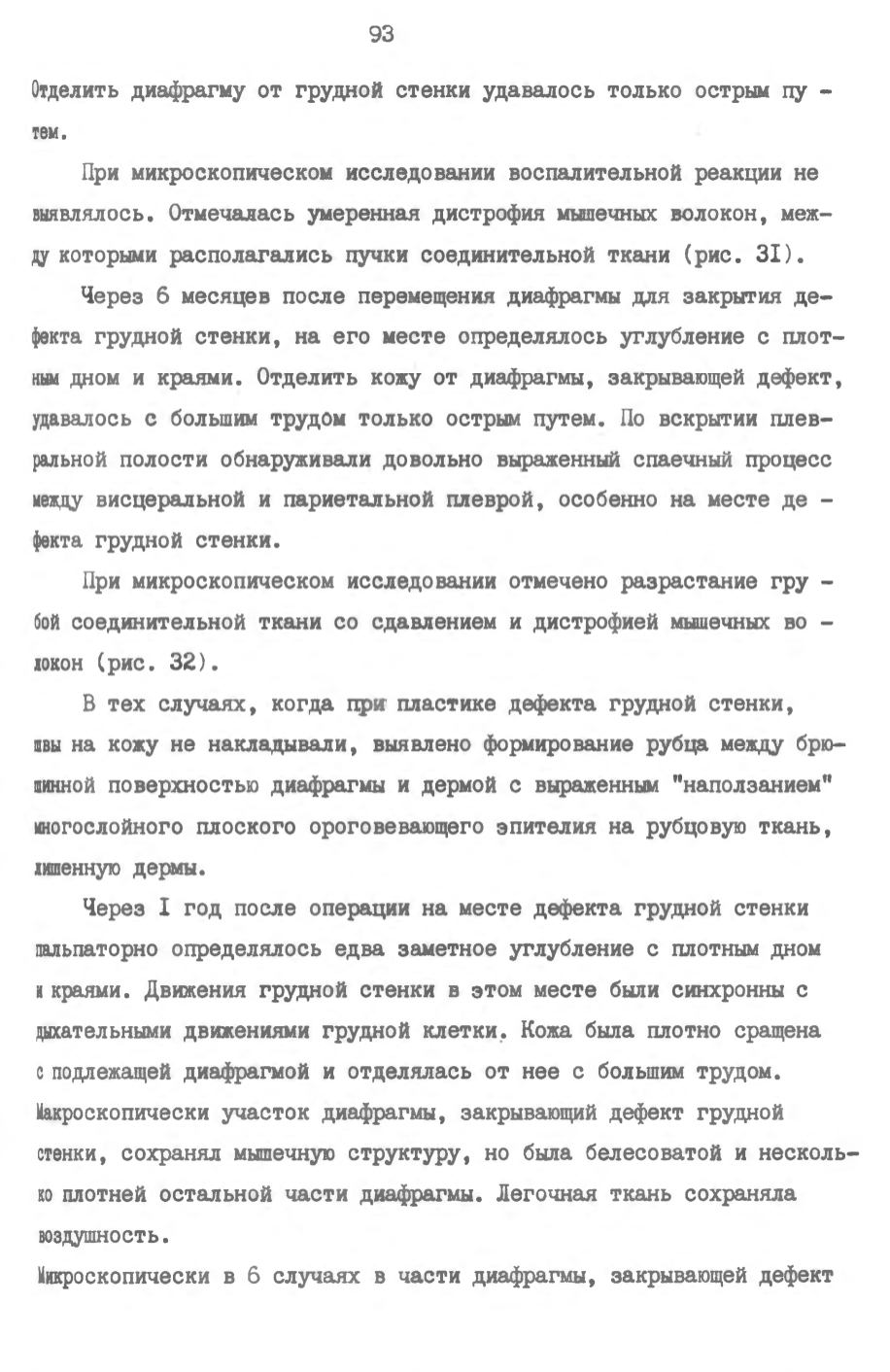

При микроскопическом исследовании воспалительной реакции не

выявлялось. Отмечалась умеренная дистрофия мышечных волокон, меж

дукоторыми располагались пучки соединительной ткани (рис. 31).

Через б месяцев после перемещения диафрагмы для закрытия де

фекта грудной стенки, на его месте определялось углубление с плот-

ным дном и краями. Отделить кожу от диафрагмы, закрывающей дефект,

удавалось с большим трудом только острым путем. По вскрытии плев

ральной полости обнаруживали довольно выраженный спаечный процесс

мевду висцеральной и париетальной плеврой, особенно на месте де -

фекта грудной стенки.

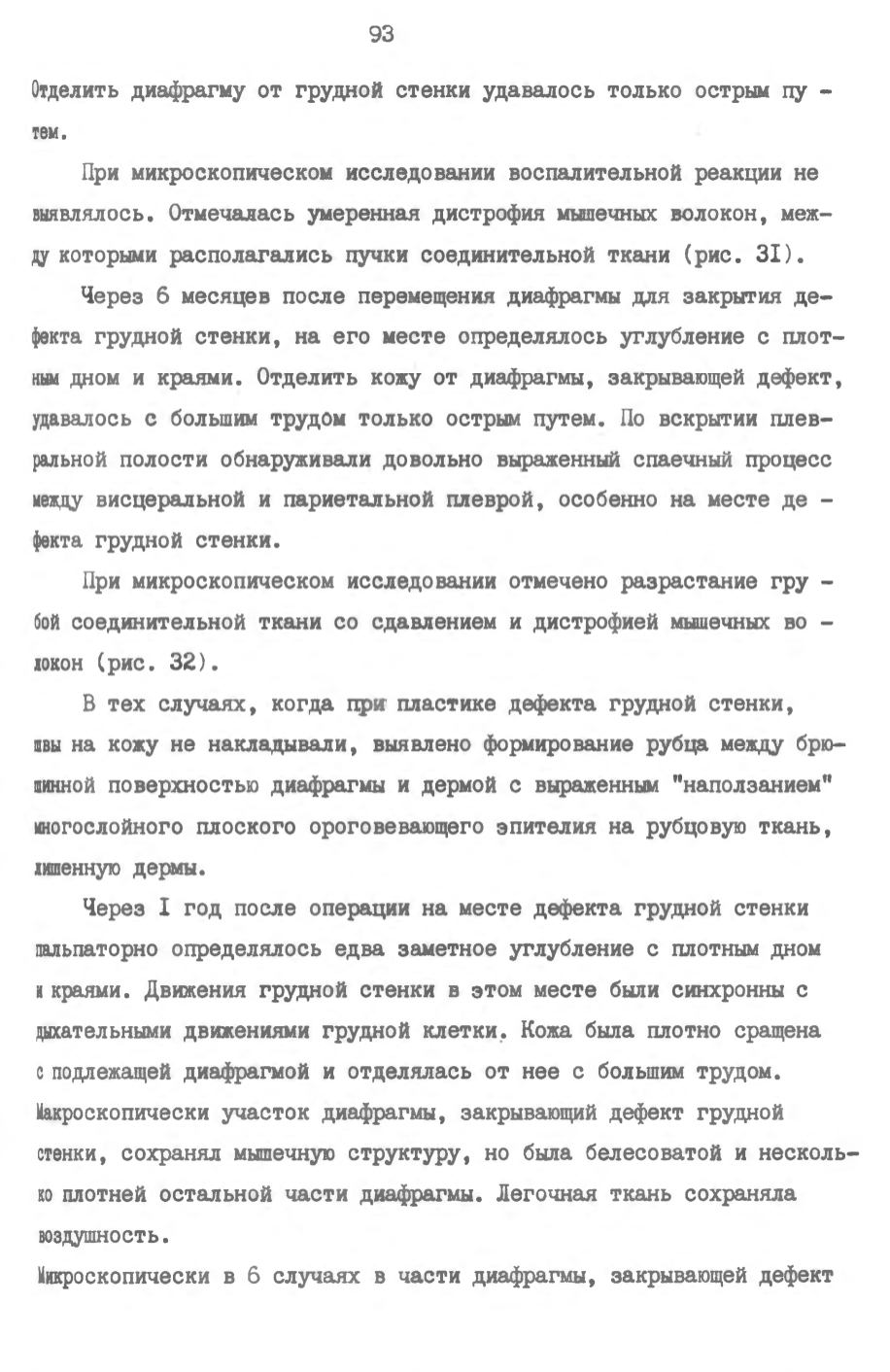

При микроскопическом исследовании отмечено разрастание гру -

бой соединительной ткани со сдавлением и дистрофией мышечных во -

локон (рис. 32).

В тех случаях, когда при пластике дефекта грудной стенки,

швы на кожу не накладывали, выявлено формирование рубца между брю

шинной поверхностью диафрагмы и дермой с выраженным "наползанием"

многослойного плоского ороговевающего эпителия на рубцовую ткань,

лишенную дермы.

Через I год после операции на месте дефекта грудной стенки

пальпаторно определялось едва заметное углубление с плотным дном

икраями. Движения грудной стенки в этом месте были синхронны с

дыхательными движениями грудной клетки. Кожа была плотно сращена

сподлежащей диафрагмой и отделялась от нее с большим трудом.

Макроскопически участок диафрагмы, закрывающий дефект грудной

стенки, сохранял мышечную структуру, но была белесоватой и несколь

коплотней остальной части диафрагмы. Легочная ткань сохраняла

воздушность.

Микроскопически в 6 случаях в части диафрагмы, закрывающей дефект

93