Упрощенная HTML-версия

92

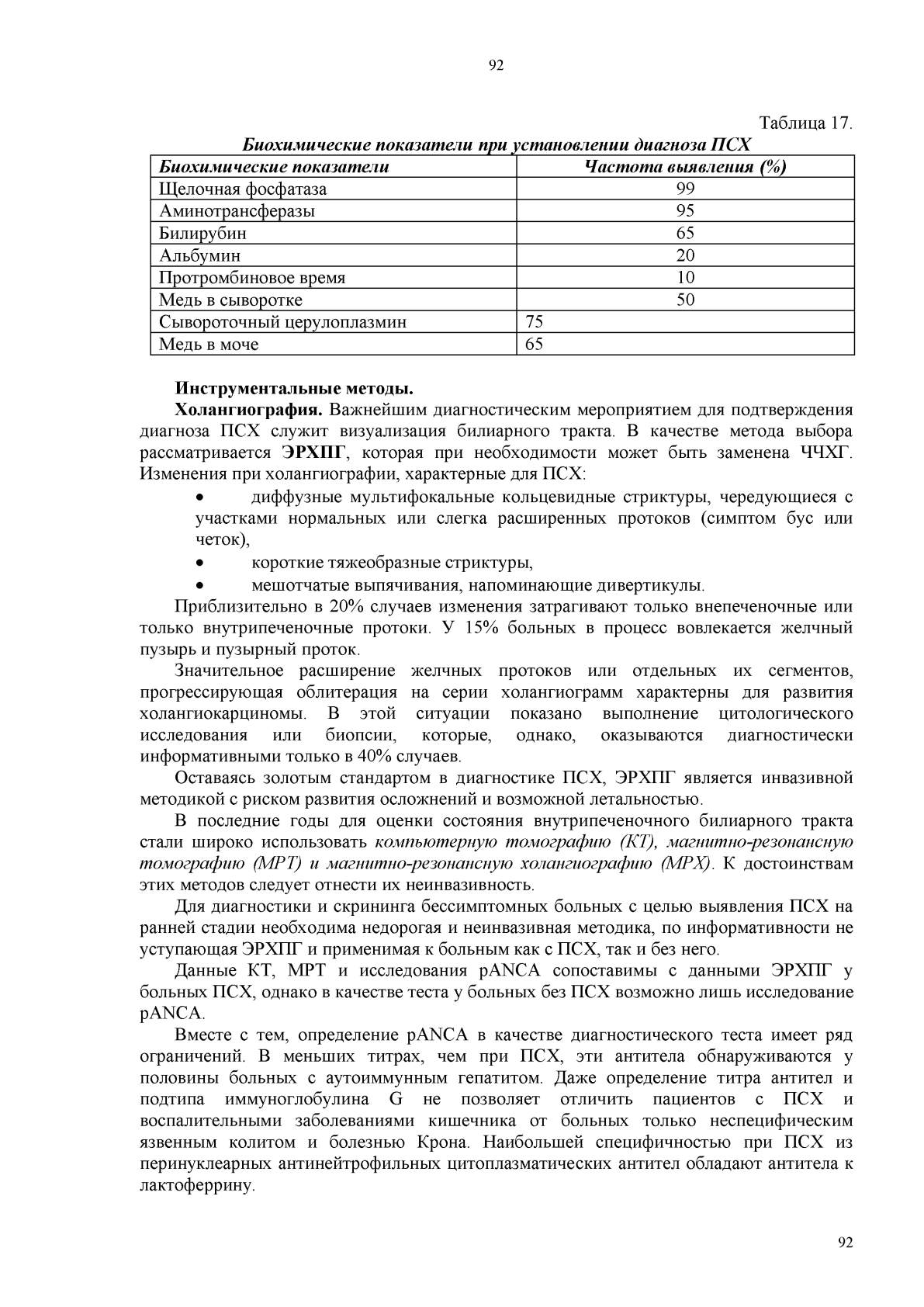

Таблица 17.

Биохимические показатели при установлении диагноза ПСХ

___________

Биохимические показатели

Частота выявления (%)

Щелочная фосфатаза

99

Аминотрансферазы

95

Билирубин

65

Альбумин

20

Протромбиновое время

10

Медь в сыворотке

50

Сывороточный церулоплазмин

75

Медь в моче

65

Инструментальные методы.

Холангиография. Важнейшим диагностическим мероприятием для подтверждения

диагноза ПСХ служит визуализация билиарного тракта. В качестве метода выбора

рассматривается ЭРХПГ, которая при необходимости может быть заменена ЧЧХГ.

Изменения при холангиографии, характерные для ПСХ:

•

диффузные мультифокальные кольцевидные стриктуры, чередующиеся с

участками нормальных или слегка расширенных протоков (симптом бус или

четок),

•

короткие тяжеобразные стриктуры,

•

мешотчатые выпячивания, напоминающие дивертикулы.

Приблизительно в 20% случаев изменения затрагивают только внепеченочные или

только внутрипеченочные протоки. У 15% больных в процесс вовлекается желчный

пузырь и пузырный проток.

Значительное расширение желчных протоков или отдельных их сегментов,

прогрессирующая облитерация на серии холангиограмм характерны для развития

холангиокарциномы. В этой ситуации показано выполнение цитологического

исследования или биопсии, которые, однако, оказываются диагностически

информативными только в 40% случаев.

Оставаясь золотым стандартом в диагностике ПСХ, ЭРХПГ является инвазивной

методикой с риском развития осложнений и возможной летальностью.

В последние годы для оценки состояния внутрипеченочного билиарного тракта

стали широко использовать

компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную

томографию (МРТ) и магнитно-резонансную холангиографию (МРХ).

К достоинствам

этих методов следует отнести их неинвазивность.

Для диагностики и скрининга бессимптомных больных с целью выявления ПСХ на

ранней стадии необходима недорогая и неинвазивная методика, по информативности не

уступающая ЭРХПГ и применимая к больным как с ПСХ, так и без него.

Данные КТ, МРТ и исследования pANCA сопоставимы с данными ЭРХПГ у

больных ПСХ, однако в качестве теста у больных без ПСХ возможно лишь исследование

pANCA.

Вместе с тем, определение pANCA в качестве диагностического теста имеет ряд

ограничений. В меньших титрах, чем при ПСХ, эти антитела обнаруживаются у

половины больных с аутоиммунным гепатитом. Даже определение титра антител и

подтипа иммуноглобулина G не позволяет отличить пациентов с ПСХ и

воспалительными заболеваниями кишечника от больных только неспецифическим

язвенным колитом и болезнью Крона. Наибольшей специфичностью при ПСХ из

перинуклеарных антинейтрофильных цитоплазматических антител обладают антитела к

лактоферрину.

92