Упрощенная HTML-версия

Из опыта и соответствующих расчетов следует, что сужение щели приводит к тому, что

центральный максимум расплывается, а его яркость уменьшается (это, естественно, относится и к

другим максимумам). Наоборот, чем щель шире, тем картина ярче, но дифракционные полосы

тоньше, а число полос больше. При ширине щели много больше длины волны в центре получается

резкое изображение источника света, т. е. имеет место прямолинейное распространение света.

Большое практическое значение имеет дифракция, наблюдаемая при прохождении света через

одномерную дифракционную решетку

- систему параллельных щелей равной ширины, лежащих в

одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками.

При дифракции Фраунгофера на щели распределение интенсивности на экране определяется

направлением дифрагированных лучей. Это означает, что перемещение щели параллельно самой

себе влево или вправо не изменит дифракционной картины. Следовательно, если перейти от одной

щели ко многим (дифракционной решетке), то дифракционные картины, создаваемые каждой щелью

в отдельности, будут одинаковыми. Дифракционная картина на решетке определяется как результат

интерференции волн, идущих от всех щелей, т. е. в дифракционной решетке осуществляется

многолучевая интерференция когерентных дифрагированных пучков света, идущих от всех щелей.

Дифракционная решетка изготовляется из стеклянной пластинки, на которой алмазным

острием наносится необходимое количество параллельных штрихов. Штрихи затираются черной

краской. Неповрежденное стекло между штрихами служит щелями решетки. Если ширина каждой

щели равна

а,

а ширина непрозрачных участков между щелями b, то величина

d

=

a

+

b

называется

постоянной (периодом) дифракционной решетки.

Дифракционные решетки могут иметь от 6000

до 0,25 штрихов на 1 мм.

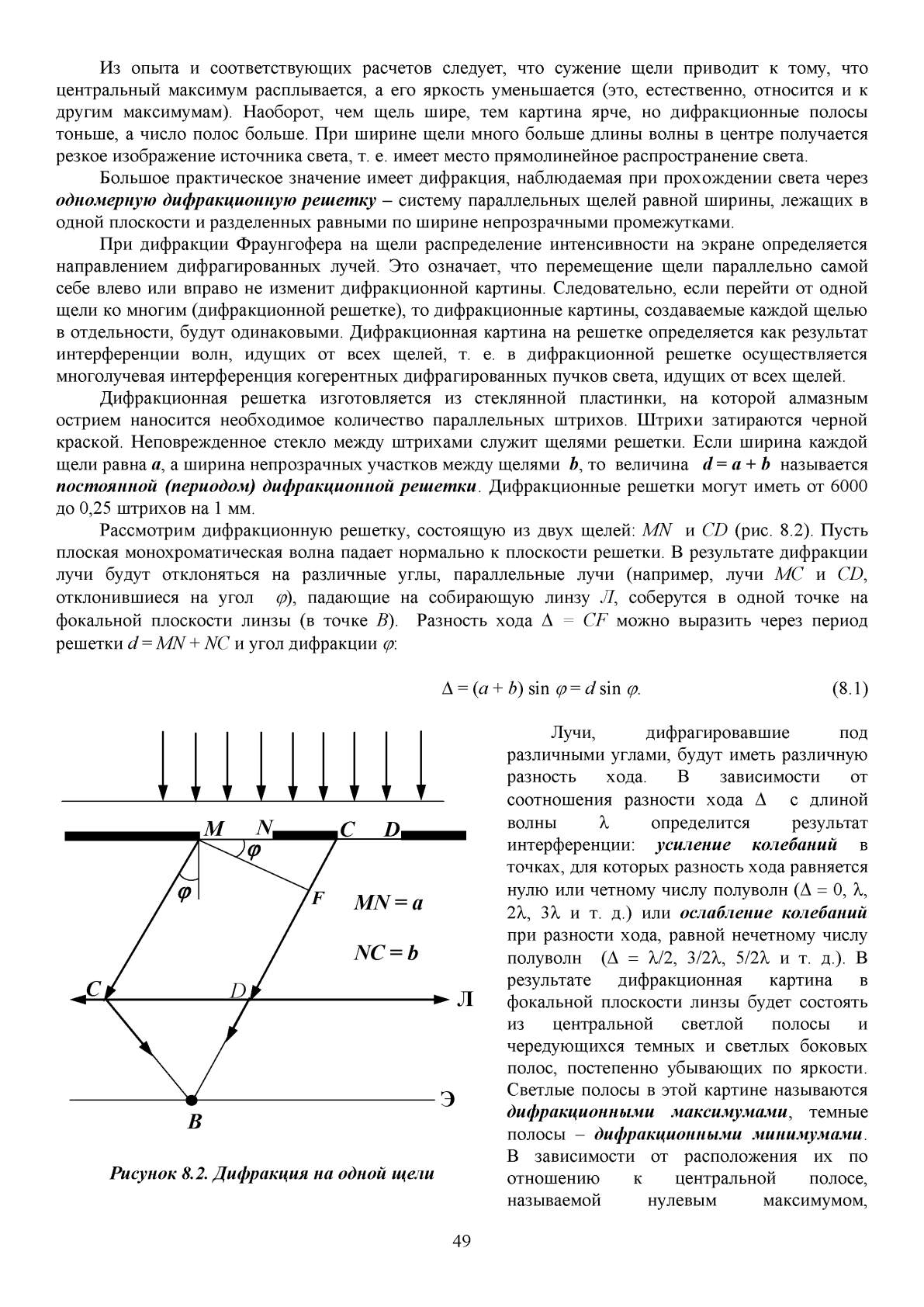

Рассмотрим дифракционную решетку, состоящую из двух щелей:

MN

и

CD

(рис. 8.2). Пусть

плоская монохроматическая волна падает нормально к плоскости решетки. В результате дифракции

лучи будут отклоняться на различные углы, параллельные лучи (например, лучи

МС

и

CD,

отклонившиеся на угол

ф),

падающие на собирающую линзу Л, соберутся в одной точке на

фокальной плоскости линзы (в точке В). Разность хода А =

CF

можно выразить через период

решетки

d

=

MN

+

NC

и угол дифракции

ф.

А

= (a +

b)

sin ф=

d

sin

ф.

(8.1)

Лучи,

дифрагировавшие

под

различными углами, будут иметь различную

разность

хода.

В

зависимости

от

соотношения разности хода

А

с длиной

волны

X

определится

результат

интерференции:

усиление колебаний

в

точках, для которых разность хода равняется

нулю или четному числу полуволн (А = 0,

X,

2X, 3X и т. д.) или

ослабление колебаний

при разности хода, равной нечетному числу

полуволн (А = X/2, 3/2X, 5/2X и т. д.). В

результате

дифракционная

картина

в

фокальной плоскости линзы будет состоять

из

центральной

светлой

полосы

и

чередующихся темных и светлых боковых

полос, постепенно убывающих по яркости.

Светлые полосы в этой картине называются

дифракционными максимумами

, темные

полосы -

дифракционными минимумами.

В зависимости от расположения их по

отношению

к

центральной

полосе,

называемой

нулевым

максимумом,

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ f t

Рисунок 8.2. Дифракция на одной щели

49