Упрощенная HTML-версия

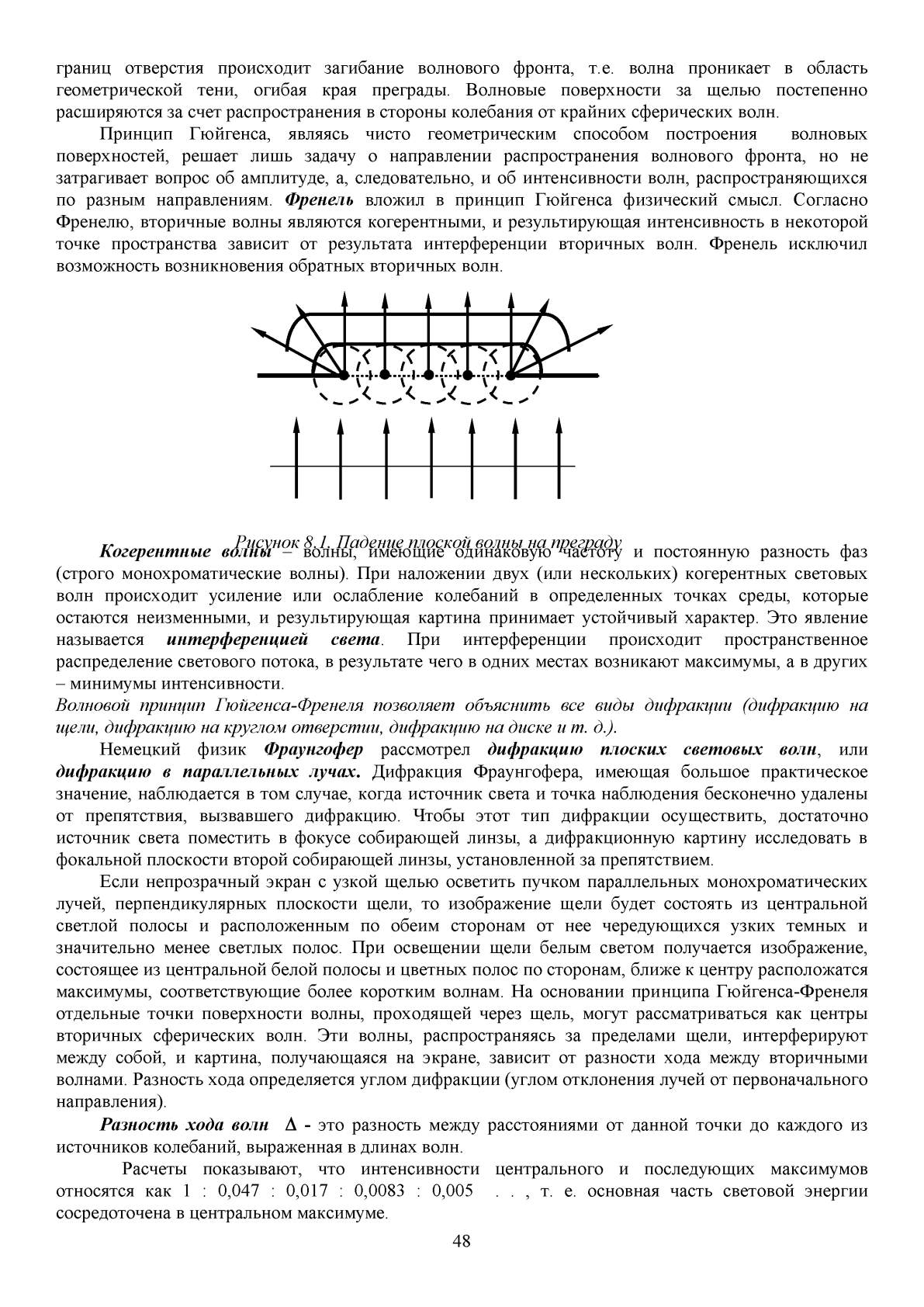

границ отверстия происходит загибание волнового фронта, т.е. волна проникает в область

геометрической тени, огибая края преграды. Волновые поверхности за щелью постепенно

расширяются за счет распространения в стороны колебания от крайних сферических волн.

Принцип Гюйгенса, являясь чисто геометрическим способом построения

волновых

поверхностей, решает лишь задачу о направлении распространения волнового фронта, но не

затрагивает вопрос об амплитуде, а, следовательно, и об интенсивности волн, распространяющихся

по разным направлениям.

Френель

вложил в принцип Гюйгенса физический смысл. Согласно

Френелю, вторичные волны являются когерентными, и результирующая интенсивность в некоторой

точке пространства зависит от результата интерференции вторичных волн. Френель исключил

возможность возникновения обратных вторичных волн.

тг

Рисунок 8.1. Падение плоской волны на преграду

,

Когерентные волны

- волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз

(строго монохроматические волны). При наложении двух (или нескольких) когерентных световых

волн происходит усиление или ослабление колебаний в определенных точках среды, которые

остаются неизменными, и результирующая картина принимает устойчивый характер. Это явление

называется

интерференцией света.

При интерференции происходит пространственное

распределение светового потока, в результате чего в одних местах возникают максимумы, а в других

- минимумы интенсивности.

Волновой принцип Гюйгенса-Френеля позволяет объяснить все виды дифракции (дифракцию на

щели, дифракцию на круглом отверстии, дифракцию на диске и т. д.).

Немецкий физик

Фраунгофер

рассмотрел

дифракцию плоских световых волн,

или

дифракцию в параллельных лучах.

Дифракция Фраунгофера, имеющая большое практическое

значение, наблюдается в том случае, когда источник света и точка наблюдения бесконечно удалены

от препятствия, вызвавшего дифракцию. Чтобы этот тип дифракции осуществить, достаточно

источник света поместить в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину исследовать в

фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной за препятствием.

Если непрозрачный экран с узкой щелью осветить пучком параллельных монохроматических

лучей, перпендикулярных плоскости щели, то изображение щели будет состоять из центральной

светлой полосы и расположенным по обеим сторонам от нее чередующихся узких темных и

значительно менее светлых полос. При освещении щели белым светом получается изображение,

состоящее из центральной белой полосы и цветных полос по сторонам, ближе к центру расположатся

максимумы, соответствующие более коротким волнам. На основании принципа Гюйгенса-Френеля

отдельные точки поверхности волны, проходящей через щель, могут рассматриваться как центры

вторичных сферических волн. Эти волны, распространяясь за пределами щели, интерферируют

между собой, и картина, получающаяся на экране, зависит от разности хода между вторичными

волнами. Разность хода определяется углом дифракции (углом отклонения лучей от первоначального

направления).

Разность хода волн

А - это разность между расстояниями от данной точки до каждого из

источников колебаний, выраженная в длинах волн.

Расчеты показывают, что интенсивности центрального и последующих максимумов

относятся как 1 : 0,047 : 0,017 : 0,0083 : 0,005 . . , т. е. основная часть световой энергии

сосредоточена в центральном максимуме.

48