Упрощенная HTML-версия

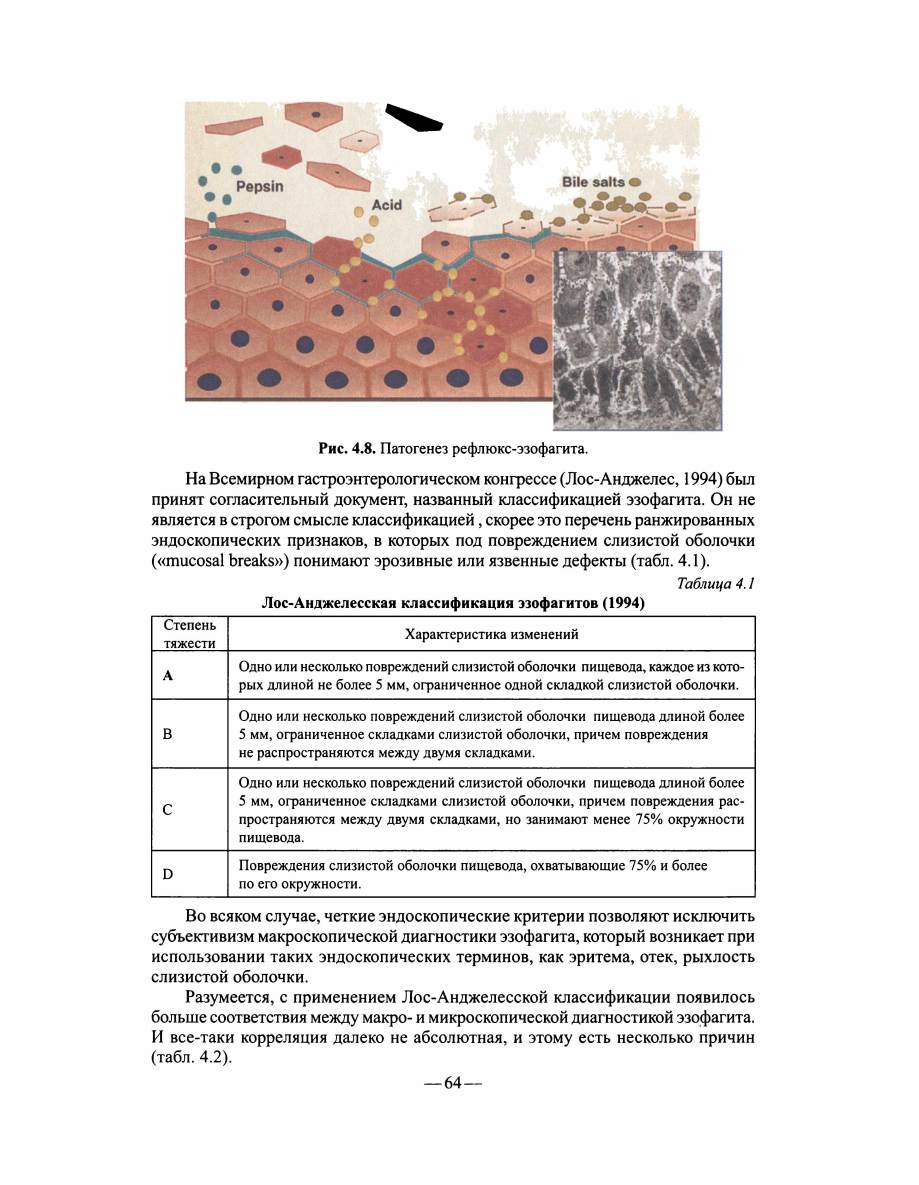

Рис. 4.8.

Патогенез рефлюкс-эзофагита.

На Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе (Лос-Анджелес, 1994) был

принят согласительный документ, названный классификацией эзофагита. Он не

является в строгом смысле классификацией, скорее это перечень ранжированных

эндоскопических признаков, в которых под повреждением слизистой оболочки

(«mucosal breaks») понимают эрозивные или язвенные дефекты (табл. 4.1).

Таблица4.1

Лос-Анджелесская классификация эзофагитов (1994)

Степень

тяжести

Характеристика изменений

А

Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода, каждое из кото

рых длиной не более 5 мм, ограниченное одной складкой слизистой оболочки.

В

Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода длиной более

5 мм, ограниченное складками слизистой оболочки, причем повреждения

не распространяются между двумя складками.

С

Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода длиной более

5 мм, ограниченное складками слизистой оболочки, причем повреждения рас

пространяются между двумя складками, но занимают менее 75% окружности

пищевода.

D

Повреждения слизистой оболочки пищевода, охватывающие 75% и более

по его окружности.

Во всяком случае, четкие эндоскопические критерии позволяют исключить

субъективизм макроскопической диагностики эзофагита, который возникает при

использовании таких эндоскопических терминов, как эритема, отек, рыхлость

слизистой оболочки.

Разумеется, с применением Лос-Анджелесской классификации появилось

больше соответствия между макро- и микроскопической диагностикой эзофагита.

И все-таки корреляция далеко не абсолютная, и этому есть несколько причин

(табл. 4.2).

—

64

—