Упрощенная HTML-версия

168

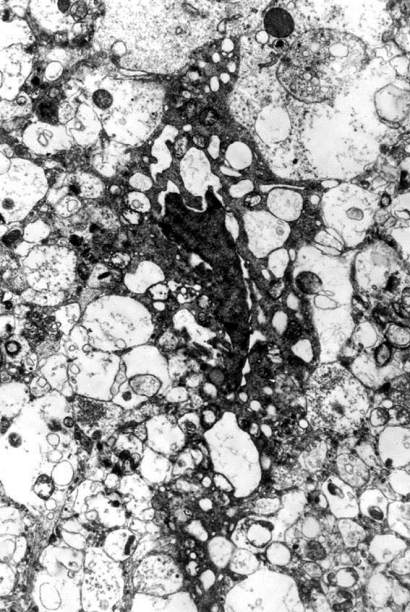

Непосредственно в очаге преобладала почти полная деструкция

ткани мозга, отмечалось ее геморрагическое пропитывание, умеренная

инфильтрация лейкоцитами и лимфоцитами, выявлялись преимущественно

некротически измененные нейроны (тяжелое клеточное поражение,

клетки-тени) и резкое снижение численной плотности всех клеточных

элементов, скопления зернистых шаров, участки разряжения ткани мозга.

На границе очага первичного повреждения выявлялись диффузные и

очаговые дистрофические и некробиотические (преимущественно)

изменения на фоне разрыхления окружающего нейропиля (рис. 41а).

а

б

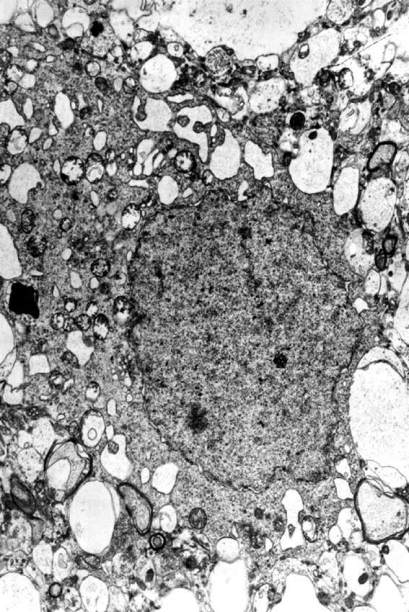

Рис. 41. Нейроны слоя III коры большого мозга из пограничной (а) и

перифокальной (б) зон, больной И-в. а – необратимые изменения темного

нейрона со сморщиванием ядра и цитоплазмы, выраженной

вакуолизацией; б – относительная сохранность ультраструктуры темного

несморщенного нейрона, вакуолизация цитоплазмы. Отек-набухание

элементов нейропиля. Нп – нейропиль, Цт – цитоплазма, Я – ядро. Ув.

15500.

Я

Я

Цт

Цт

Нп

Нп

Нп

Нп