Упрощенная HTML-версия

Среди рентгенографически обследованных больных МЭЧ почти у половины выявлены

инфильтраты в легких.

Использование клинико-лабораторных тестов позволило выявить лейкопению (60%),

тромбоцитопению (68%), анемию, повышение печеночных трансаминаз (86%). Количество

белых кровяных телец в типичных случаях уменьшалось с третьего дня заболевания с

наибольшим снижением количества лимфоцитов и в меньшей степени – нейтрофилов.

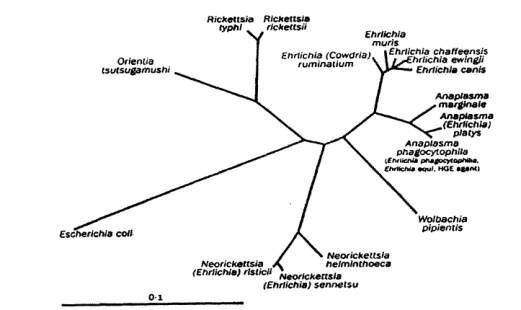

Рис. 3. Филодендрограмма, демонстрирующая эволюционные взаимоотношения a1

протеобактерий на основе секвенса 16S rРНК

Тяжелые печеночные нарушения выявлены лишь в отдельных случаях. Нарушения

центральной нервной системы документированы в виде светобоязни, ступора, галлюцинаций,

судорог, коматозного состояния. Отмечали плеоцитоз, чаще с преобладанием лимфоцитов

(хотя в 23% отмечено преобладание полиморфноядерных лейкоцитов), и возрастание белка в

спинномозговой жидкости. Присутствие

E. chaffeensis

в ликворе доказано с помощью

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноцитологическими методами. Отмечена

периваскулярная инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками, макрофагами,

часть из клеток содержали эрлихии. Указанная картина отмечена как в головном мозге, так и

в мягких мозговых оболочках.

Наиболее частыми клиническими находками у больных с цереброспинальными

циркуляторными нарушениями являлись ухудшение умственной деятельности, неустойчивая

походка, атаксия, гиперрефлексия, клонус, черепно-мозговой паралич, спутанное сознание,

менингизм. Выявлены и миокардиальные нарушения у больных МЭЧ. Заболевание по ряду

проявлений напоминало лихорадку Скалистых гор (при обеих инфекциях отсутствует

первичный аффект на месте присасывания клеща), за исключением сыпи, которая при МЭЧ

встречается реже, носит транзиторный характер, появляется позже и редко носит

петехиальный характер.

По результатам наблюдений за больными в Пермской области клиническая картина МЭЧ

характеризовалась полиморфизмом. Опорными признаками для ранней диагностики

эрлихиозов являлись развитие общеинфекционного синдрома в сочетании с острым