Упрощенная HTML-версия

135

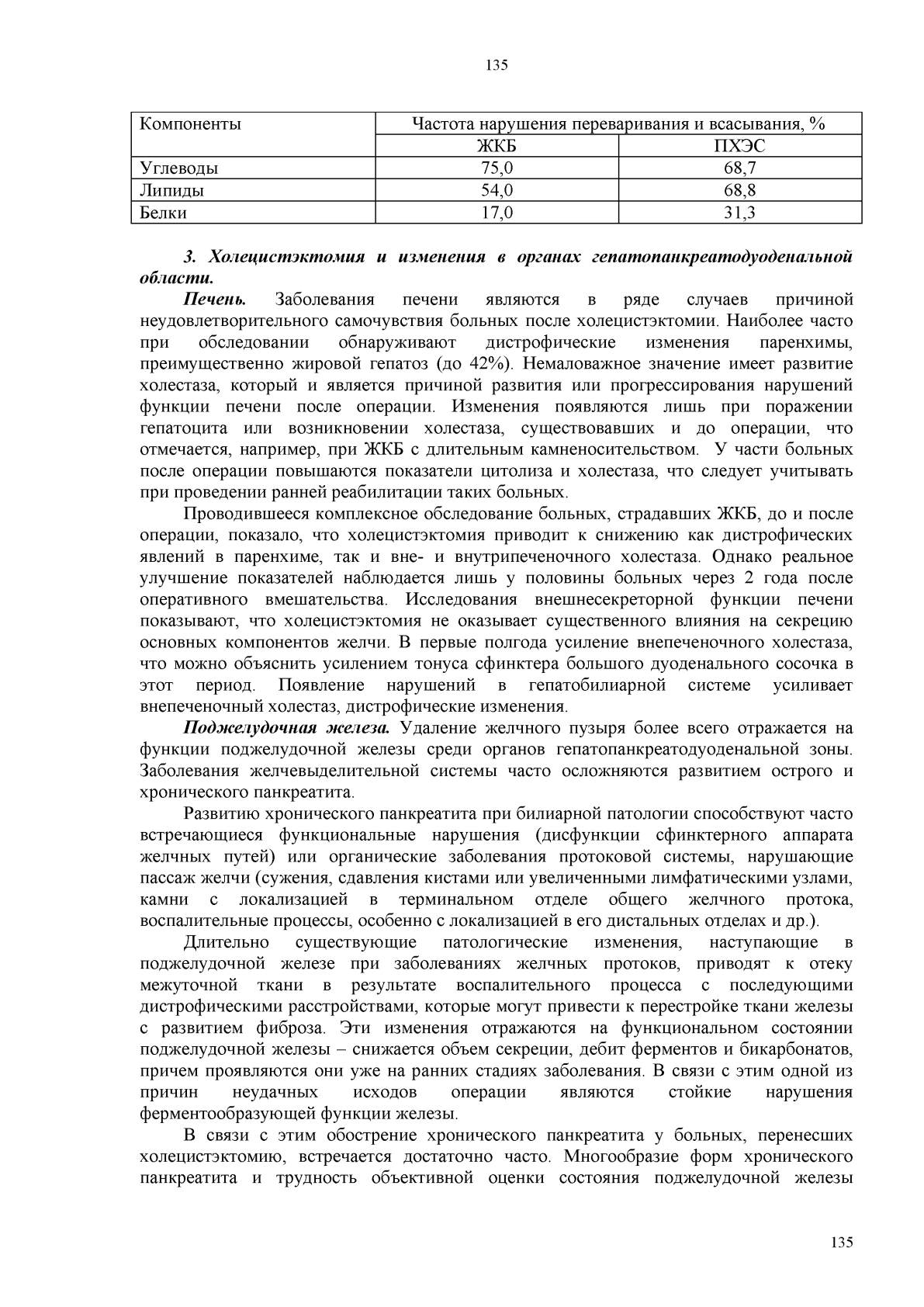

Компоненты

Частота нарушения переваривания и всасывания, %

ЖКБ

ПХЭС

Углеводы

75,0

68,7

Липиды

54,0

68,8

Белки

17,0

31,3

3.

Холецистэктомия и изменения в органах гепатопанкреатодуоденальной

области.

Печень.

Заболевания

печени являются

в

ряде

случаев

причиной

неудовлетворительного самочувствия больных после холецистэктомии. Наиболее часто

при

обследовании

обнаруживают дистрофические

изменения

паренхимы,

преимущественно жировой гепатоз (до 42%). Немаловажное значение имеет развитие

холестаза, который и является причиной развития или прогрессирования нарушений

функции печени после операции. Изменения появляются лишь при поражении

гепатоцита или возникновении холестаза, существовавших и до операции, что

отмечается, например, при ЖКБ с длительным камненосительством. У части больных

после операции повышаются показатели цитолиза и холестаза, что следует учитывать

при проведении ранней реабилитации таких больных.

Проводившееся комплексное обследование больных, страдавших ЖКБ, до и после

операции, показало, что холецистэктомия приводит к снижению как дистрофических

явлений в паренхиме, так и вне- и внутрипеченочного холестаза. Однако реальное

улучшение показателей наблюдается лишь у половины больных через 2 года после

оперативного вмешательства. Исследования внешнесекреторной функции печени

показывают, что холецистэктомия не оказывает существенного влияния на секрецию

основных компонентов желчи. В первые полгода усиление внепеченочного холестаза,

что можно объяснить усилением тонуса сфинктера большого дуоденального сосочка в

этот период. Появление нарушений в гепатобилиарной системе усиливает

внепеченочный холестаз, дистрофические изменения.

Поджелудочная железа.

Удаление желчного пузыря более всего отражается на

функции поджелудочной железы среди органов гепатопанкреатодуоденальной зоны.

Заболевания желчевыделительной системы часто осложняются развитием острого и

хронического панкреатита.

Развитию хронического панкреатита при билиарной патологии способствуют часто

встречающиеся функциональные нарушения (дисфункции сфинктерного аппарата

желчных путей) или органические заболевания протоковой системы, нарушающие

пассаж желчи (сужения, сдавления кистами или увеличенными лимфатическими узлами,

камни с локализацией в терминальном отделе общего желчного протока,

воспалительные процессы, особенно с локализацией в его дистальных отделах и др.).

Длительно

существующие

патологические

изменения,

наступающие

в

поджелудочной железе при заболеваниях желчных протоков, приводят к отеку

межуточной ткани в результате воспалительного процесса с последующими

дистрофическими расстройствами, которые могут привести к перестройке ткани железы

с развитием фиброза. Эти изменения отражаются на функциональном состоянии

поджелудочной железы - снижается объем секреции, дебит ферментов и бикарбонатов,

причем проявляются они уже на ранних стадиях заболевания. В связи с этим одной из

причин

неудачных

исходов

операции

являются

стойкие

нарушения

ферментообразующей функции железы.

В связи с этим обострение хронического панкреатита у больных, перенесших

холецистэктомию, встречается достаточно часто. Многообразие форм хронического

панкреатита и трудность объективной оценки состояния поджелудочной железы

135