Упрощенная HTML-версия

а)

Л

V

б)

Если в точку пересечения лучей поместить непрозрачный экран Э, то на нем получится яркая точка

Si, которая является действительным изображением светящейся точки S (рис. 6.4, а). Если экран

помещен ближе (рис. 6.4, б) или дальше (рис. 6.4, в) точки пересечения лучей, то на нем получится

светлое пятно, образованное лучами

до

или

после

их пересечения.

Поэтому для получения резкого изображения экран необходимо располагать строго на определенном

расстоянии

b

от оптического центра линзы, которое находится в определенном соотношении с

расстоянием

а

от оптического центра линзы до плоскости предмета.

В связи с тем, что все лучи, исходящие из точки S предмета, пересекаются в точке S1ее изображения,

положение последней можно найти как точку пересечения следующих лучей:

1.

луча, падающего параллельно главной оптической

оси линзы, который после

преломления проходит через ее задний фокус;

2.

луча, прошедшего через передний фокус линзы и после преломления идущего

параллельно ее главной оптической оси;

3.

луча, проходящего через оптический центр линзы, который не изменяет своего

направления.

Эти правила и используются для построения изображения в собирающей или рассеивающей линзах.

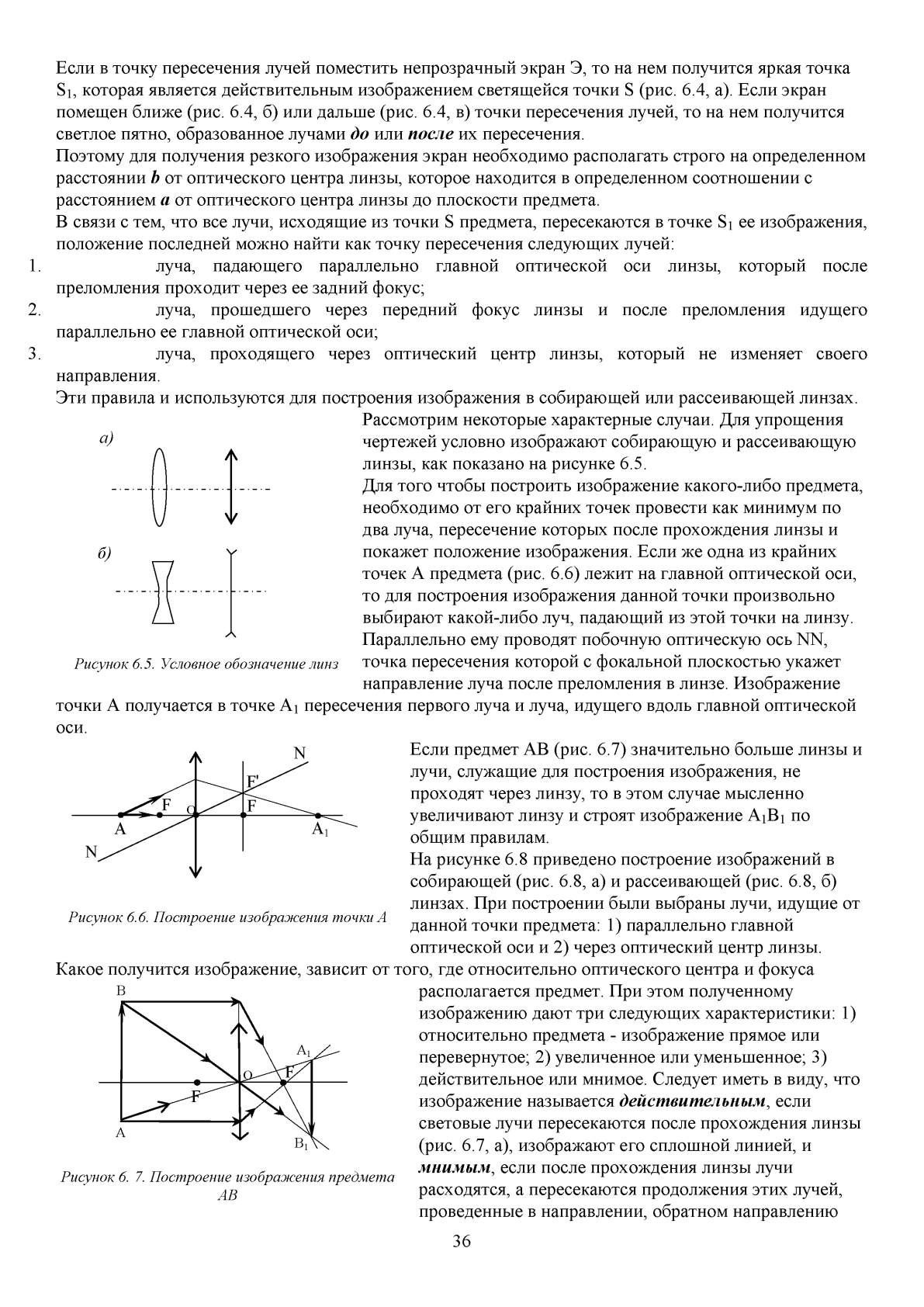

Рассмотрим некоторые характерные случаи. Для упрощения

чертежей условно изображают собирающую и рассеивающую

линзы, как показано на рисунке 6.5.

Для того чтобы построить изображение какого-либо предмета,

необходимо от его крайних точек провести как минимум по

два луча, пересечение которых после прохождения линзы и

покажет положение изображения. Если же одна из крайних

точек А предмета (рис. 6.6) лежит на главной оптической оси,

то для построения изображения данной точки произвольно

выбирают какой-либо луч, падающий из этой точки на линзу.

Параллельно ему проводят побочную оптическую ось NN,

точка пересечения которой с фокальной плоскостью укажет

направление луча после преломления в линзе. Изображение

точки А получается в точке А

1

пересечения первого луча и луча, идущего вдоль главной оптической

оси.

Если предмет АВ (рис. 6.7) значительно больше линзы и

лучи, служащие для построения изображения, не

проходят через линзу, то в этом случае мысленно

увеличивают линзу и строят изображение А1В1по

общим правилам.

На рисунке 6.8 приведено построение изображений в

собирающей (рис. 6.8, а) и рассеивающей (рис. 6.8, б)

линзах. При построении были выбраны лучи, идущие от

данной точки предмета: 1) параллельно главной

оптической оси и 2) через оптический центр линзы.

Какое получится изображение, зависит от того, где относительно оптического центра и фокуса

располагается предмет. При этом полученному

изображению дают три следующих характеристики: 1)

относительно предмета - изображение прямое или

перевернутое; 2) увеличенное или уменьшенное; 3)

действительное или мнимое. Следует иметь в виду, что

изображение называется

действительным,

если

световые лучи пересекаются после прохождения линзы

(рис. 6.7, а), изображают его сплошной линией, и

мнимым,

если после прохождения линзы лучи

расходятся, а пересекаются продолжения этих лучей,

проведенные в направлении, обратном направлению

36

Рисунок 6.5. Условное обозначение линз

Рисунок 6. 7. Построение изображения предмета

АВ