Упрощенная HTML-версия

Если природа разделяемых веществ неизвестна, то систему растворителей

подбирают экспериментально.

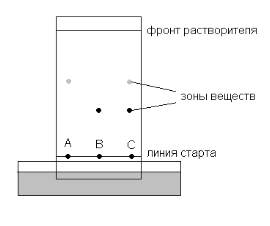

Схематично ТСХ можно представить таким образом:

А, В – чистые вещества;

С – смесь веществ А и В.

Для качественного анализа рассчитывают коэффициенты движения R

f

компонентов

смеси и сравнивают их с коэффициентами движения чистых веществ.

R

fi

= l

i

/ h

где

l

i

– коэффициент движения для вещества,

h

– коэффициент движения чистого растворителя.

Совпадение R

f

компонента смеси с R

f

чистого вещества в тех же условиях говорит об

идентичности этих веществ.

Величина R

f

является качественной характеристикой данного вещества для

конкретных условий и зависит от природы НФ, толщины его слоя, природы ПФ,

температуры, длины пробега растворителя.

Для наблюдения зон веществ на хроматограммах иногда используют проявители,

т.е. соответствующие реагенты.

В зависимости от способа подачи растворителя различают

ТСХ с восходящим,

нисходящим, горизонтальным, радиальным элюированием.

Наиболее рапространенным

вариантом является ТСХ с восходящим элюированием. Элюент наливают на дно

хроматографической камеры, плотно закрывающегося сосуда с плоскими стенками.

Нижний край пластины с нанесенной пробой помещают в растворитель. Фронт элюента

перемещается снизу вверх.

Метод ТСХ используют для качественного и количественного определения. В

основе

качественного определения

лежит цветовая идентификация либо

непосредственно на пластине после разделения для окрашенных соединений, либо после

использования какого, либо варианта проявления хроматограммы: опрыскивания ее

специфическим реагентом, дающим окрашенное соединение с определяемым веществом;

введение люминофора с последующим облучением пластины в УФ, в результате которого

пластина флуоресцирует, а разделяемые компоненты проявляются в виде темных пятен.

Количественная оценка

может быть проведена как непосредственно на пластине,

так и после перенесения пятна с пластины в приемник. В последнем случае вещество