Упрощенная HTML-версия

34

• РОДОВАЯ ТРАВМА: АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

стороны, здоровье женщины и состояние фетоплацентарной системы

(т.е. жизнеспособность внутриутробного плода), с другой —качество

медицинской помощи беременным, прежде всего в условиях женской

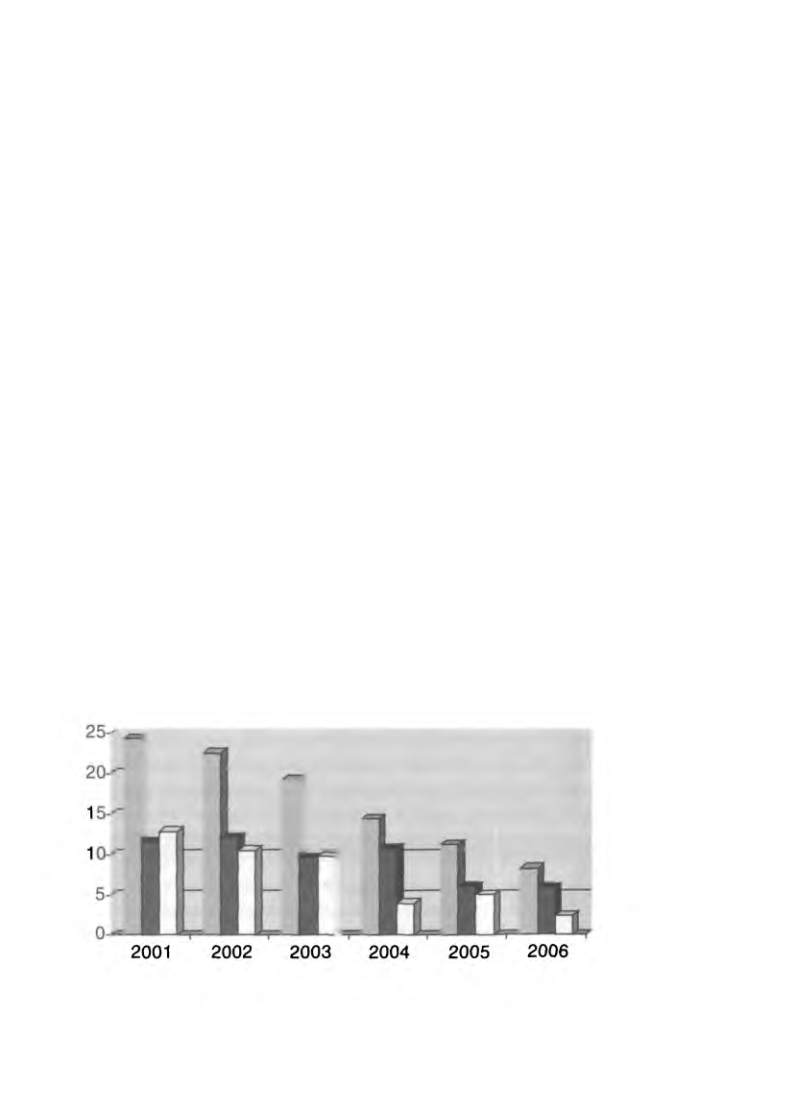

консультации. Доля антенатального МР снизилась с 7,5%<? в 2001 г. до

4,7

%о

в 2006 г. (т.е. в 1,6 раза), в то время как показатель интранаталь-

ной гибели плода за те же годы уменьшился с 4,1 до 1,2%о (т.е. в 3,4

раза; рис. 5). Это означает, что снижение МР в стационаре, специали

зирующемся на невынашивании беременности, происходит главным

образом за счет деятельности учреждения и снижения интрана-

тальных потерь, прежде всего в результате расширения показаний к

оперативному родоразрешению в интересах плода. Частота кесарева

сечения за анализируемый период в среднем составила 20,4%.

Темпы снижения антенатальных потерь свидетельствуют, с одной

стороны, о недостаточном качестве наблюдения за беременной и несо

вершенном пренатальном обследовании плода, с другой - о наличии

контингента беременных, не наблюдающихся в амбулаторном звене

акушерской службы. То есть существенное влияние на частоту ПР и

ПС недоношенных детей оказывают социальный статус беременной и

роженицы, а также наличие или отсутствие дородового наблюдения в

женской консультации. В то же время контингент рожениц, не охва

ченных диспансерным наблюдением во время гестации, снизился за

анализируемый период с 22,3 до 8,3%.

ПС среди доношенных детей в акушерском стационаре снизи

лась с 2,0%о в 2001 г. до 0,5%с в 2006 г., что связано в определенной

степени с уменьшением показателя запоздалых родов (с 1,0 до 0,5%

■ ПС

■ МР

□ РНС

Рис. 5.

Динамика перинатальной смертности в стационаре, специализирую

щемся на недонашивании беременности, %о