Упрощенная HTML-версия

142

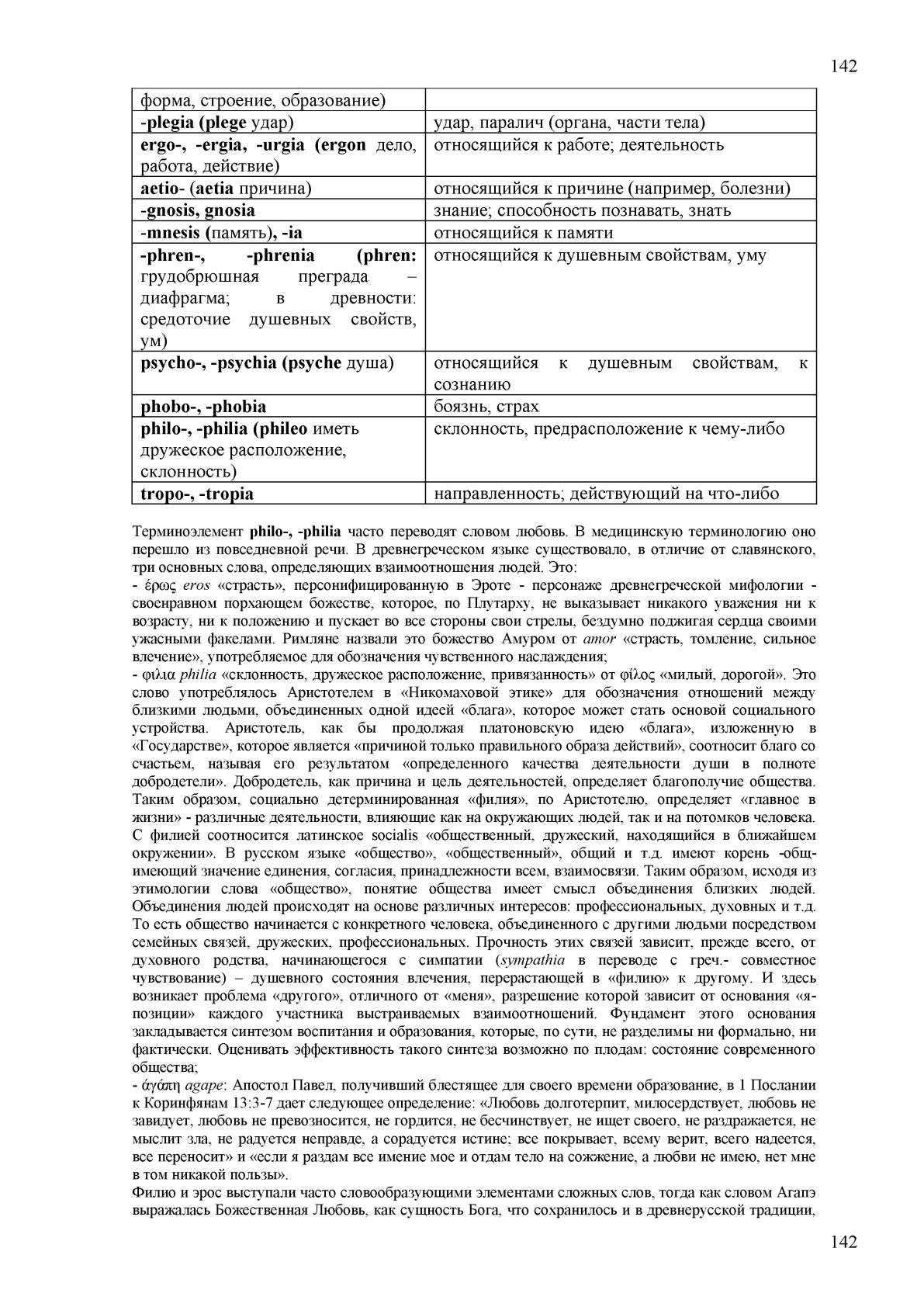

форма, строение, образование)

-plegia (plege удар)

удар, паралич (органа, части тела)

ergo-, -ergia, -urgia (ergon дело,

работа, действие)

относящийся к работе; деятельность

aetio- (aetia причина)

относящийся к причине (например, болезни)

-gnosis, gnosia

знание; способность познавать, знать

-mnesis (память), -ia

относящийся к памяти

-phren-,

-phrenia

(phren:

грудобрюшная

преграда

-

диафрагма;

в

древности:

средоточие душевных свойств,

ум)

относящийся к душевным свойствам, уму

psycho-, -psychia (psyche душа)

относящийся к душевным свойствам, к

сознанию

phobo-, -phobia

боязнь, страх

philo-, -philia (phileo иметь

дружеское расположение,

склонность)

склонность, предрасположение к чему-либо

tropo-, -tropia

направленность; действующий на что-либо

Терминоэлемент philo-, -philia часто переводят словом любовь. В медицинскую терминологию оно

перешло из повседневной речи. В древнегреческом языке существовало, в отличие от славянского,

три основных слова, определяющих взаимоотношения людей. Это:

- ерю^

eros

«страсть», персонифицированную в Эроте - персонаже древнегреческой мифологии -

своенравном порхающем божестве, которое, по Плутарху, не выказывает никакого уважения ни к

возрасту, ни к положению и пускает во все стороны свои стрелы, бездумно поджигая сердца своими

ужасными факелами. Римляне назвали это божество Амуром от

amor

«страсть, томление, сильное

влечение», употребляемое для обозначения чувственного наслаждения;

- фЛш

philia

«склонность, дружеское расположение, привязанность» от фШэ<; «милый, дорогой». Это

слово употреблялось Аристотелем в «Никомаховой этике» для обозначения отношений между

близкими людьми, объединенных одной идеей «блага», которое может стать основой социального

устройства. Аристотель, как бы продолжая платоновскую идею «блага», изложенную в

«Государстве», которое является «причиной только правильного образа действий», соотносит благо со

счастьем, называя его результатом «определенного качества деятельности души в полноте

добродетели». Добродетель, как причина и цель деятельностей, определяет благополучие общества.

Таким образом, социально детерминированная «филия», по Аристотелю, определяет «главное в

жизни» - различные деятельности, влияющие как на окружающих людей, так и на потомков человека.

С филией соотносится латинское socialis «общественный, дружеский, находящийся в ближайшем

окружении». В русском языке «общество», «общественный», общий и т.д. имеют корень -общ-

имеющий значение единения, согласия, принадлежности всем, взаимосвязи. Таким образом, исходя из

этимологии слова «общество», понятие общества имеет смысл объединения близких людей.

Объединения людей происходят на основе различных интересов: профессиональных, духовных и т.д.

То есть общество начинается с конкретного человека, объединенного с другими людьми посредством

семейных связей, дружеских, профессиональных. Прочность этих связей зависит, прежде всего, от

духовного родства, начинающегося с симпатии

(sympathia

в переводе с греч.- совместное

чувствование) - душевного состояния влечения, перерастающей в «филию» к другому. И здесь

возникает проблема «другого», отличного от «меня», разрешение которой зависит от основания «я-

позиции» каждого участника выстраиваемых взаимоотношений. Фундамент этого основания

закладывается синтезом воспитания и образования, которые, по сути, не разделимы ни формально, ни

фактически. Оценивать эффективность такого синтеза возможно по плодам: состояние современного

общества;

- ауалп

agape:

Апостол Павел, получивший блестящее для своего времени образование, в 1 Послании

к Коринфянам 13:3-7 дает следующее определение: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,

все переносит» и «если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне

в том никакой пользы».

Филио и эрос выступали часто словообразующими элементами сложных слов, тогда как словом Агапэ

выражалась Божественная Любовь, как сущность Бога, что сохранилось и в древнерусской традиции,

142