Упрощенная HTML-версия

•

Звуковая волна определенной интенсивности вызывает в сознании человека ощущение

громкости.

Связь громкости с интенсивностью имеет сложный характер, обусловленный чувствительностью уха

к действию звуковой волны. Чувствительность уха - это физиологическое свойство, однако она

зависит от физических характеристик звуковой волны: частоты колебаний и интенсивности волны

(силы звука). Изменение одних из этих величин приводит к изменению чувствительности уха, что

связано со свойством адаптации. Адаптацией называется изменение чувствительности любого органа

(в частности уха) в зависимости от силы раздражения (интенсивности волны): при сильных

раздражениях чувствительность органа снижается, при слабых - повышается. Поэтому ухо

воспринимает звуки в исключительно широком диапазоне интенсивности, так при частоте 1кГц

12

2

человеческое ухо способно воспринимать звуки интенсивностью от Io = 10" Вт/м (порог

слышимости) до 1б= 10 Вт/м (порог болевого ощущения). Однако между громкостью и

интенсивностью нет прямой пропорциональности даже при одной и той же частоте колебаний.

На основе вышесказанного был сформулирован закон

(закон Вебера - Фехнера),

согласно которому

ощущение раздражения (уровень громкости Е) увеличивается пропорционально логарифму

интенсивности раздражения (интенсивности волны):

E = k l g - L ,

1

п

где

к

- коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты,

1п

- соответствует порогу

слышимости для данной частоты. Уровень громкости измеряется в Белах (Б) или децибелах (дБ).

Из формулы 4.4 видно, что уровень громкости определяется по отношению к пороговой

интенсивности, которая различна для разных частот.

Для частоты 1 кГц пороговая интенсивность

In = I

0, при этом в формуле 4.4 полагают коэффициент

к

= 1. Тогда для этой частоты численные значения уровня громкости и уровня интенсивности данного

звука совпадают. Для других частот этого равенства нет.

Метод измерения остроты слуха называется

аудиометрией.

Один из методов аудиометрии, наиболее

часто используемый - это определение порога слухового ощущения на разных частотах. При этом

получают определенную кривую, которая называется

спектральной характеристикой уха на

пороге слышимости

или

аудиограммой.

Для получения аудиограммы применяют специальные приборы - аудиометры. Для построения

аудиограммы можно использовать также генераторы звуковой частоты (ГЗ). Эти приборы позволяют

определить уровень интенсивности на пороге слышимости (Ьп) для разных частот и построить

график зависимости этих уровней от частоты - кривую порога слышимости. На основании этой

кривой решается вопрос об остроте и объеме слуховой чувствительности. Сопоставляя найденные

пороги с соответствующими величинами для нормального уха (ГОСТ), делают заключение о

характере поражения органа слуха, обусловившего нарушение слуховой способности. В частности,

большое значение имеет степень потери слуховой функции и характер тугоухости к тонам

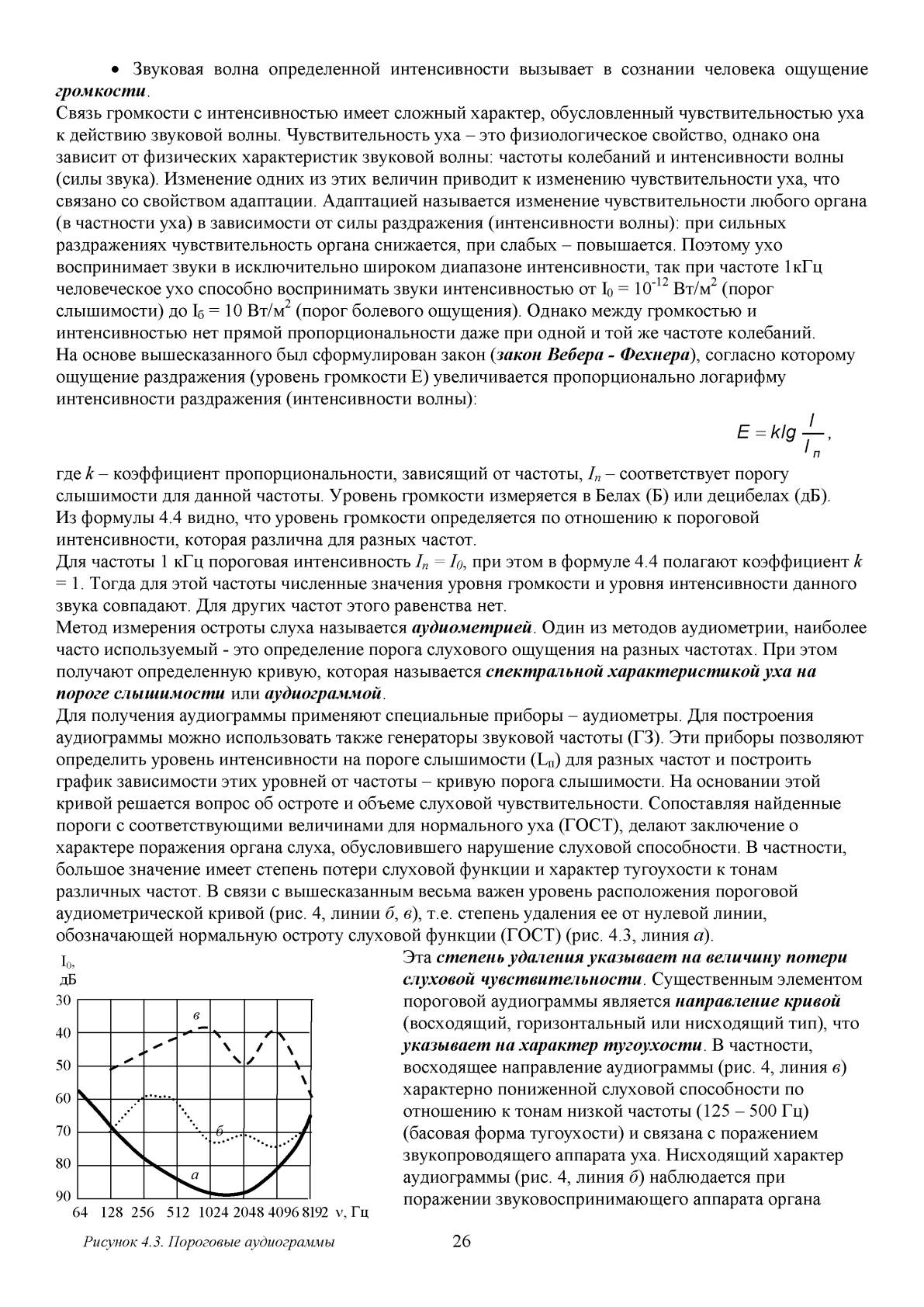

различных частот. В связи с вышесказанным весьма важен уровень расположения пороговой

аудиометрической кривой (рис. 4, линии

б

, в), т.е. степень удаления ее от нулевой линии,

обозначающей нормальную остроту слуховой функции (ГОСТ) (рис. 4.3, линия а).

Io,

дБ

30

40

50

60

70

80

90

в

*

«к»

*

N

\

\

/*

/

✓

\

\

\

а

64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 v, Гц

Эта

степень удаления указывает на величину потери

слуховой чувствительности.

Существенным элементом

пороговой аудиограммы является

направление кривой

(восходящий, горизонтальный или нисходящий тип), что

указывает на характер тугоухости.

В частности,

восходящее направление аудиограммы (рис. 4, линия

в

)

характерно пониженной слуховой способности по

отношению к тонам низкой частоты (125 - 500 Гц)

(басовая форма тугоухости) и связана с поражением

звукопроводящего аппарата уха. Нисходящий характер

аудиограммы (рис. 4, линия

б

) наблюдается при

поражении звуковоспринимающего аппарата органа

Рисунок 4.3. Пороговые аудиограммы

26