Упрощенная HTML-версия

ть являются относительно хорошими проводниками, а клеточная оболочка - мембрана является

плохим проводником. При прохождении по тканям постоянного тока происходит накопление по обе

стороны мембраны ионов различного знака, т.е. такая система подобна заряженному конденсатору

(рис. 18.2). В тканях встречаются макроскопические образования, состоящие из различных

перегородок, т.е. плохих проводников, по обе стороны которых находятся ткани, обильно

снабженные тканевой жидкостью, - хорошими проводниками. Все это придает тканям емкостные

свойства. Т.о. эквивалентная электрическая схема участка тканей организма, находящихся между

наложенными на поверхность тела электродами, должна содержать как электропроводные, так и

емкостные элементы, т.е. она может быть составлена из резисторов и конденсаторов (рис. 18.3),

включенных между собой последовательно или параллельно. Электропроводные элементы -

сопротивления (R и Rc) соответствуют тканевым жидкостям, а емкостные элементы - конденсаторы

(С) соответствуют клеточным мембранам и соединительным перегородкам. В условиях лечебных

процедур общее сопротивление участка организма, находящегося между электродами 1000-5000 Ом,

общая емкость - несколько сотых долей микрофарады.

Первичное действие

постоянного электрического тока на ткани организма связано с

движением имеющихся в них ионов электролитов и других заряженных частиц. Однако

подвижности этих частиц различны, поэтому в процессе их продвижения происходит их разделение.

Кроме того, частицы могут задерживаться около полупроницаемых перегородок, которые имеются в

структуре многих тканей. В результате происходит

изменение концентрации ионов

, содержащихся

в различных элементах тканей. Согласно ионной теории раздражения изменение соотношения

концентрации ионов, находящейся по обе стороны клетки, вызывает изменение функционального

состояния клетки.

В лабораторной работе измеряется сопротивление электролитов постоянному току,

рассчитывается удельная электропроводность для электролитов различной концентрации и изучается

зависимость сопротивления электролита от его концентрации, но не изучается зависимость

сопротивления электролита определенной концентрации от времени.

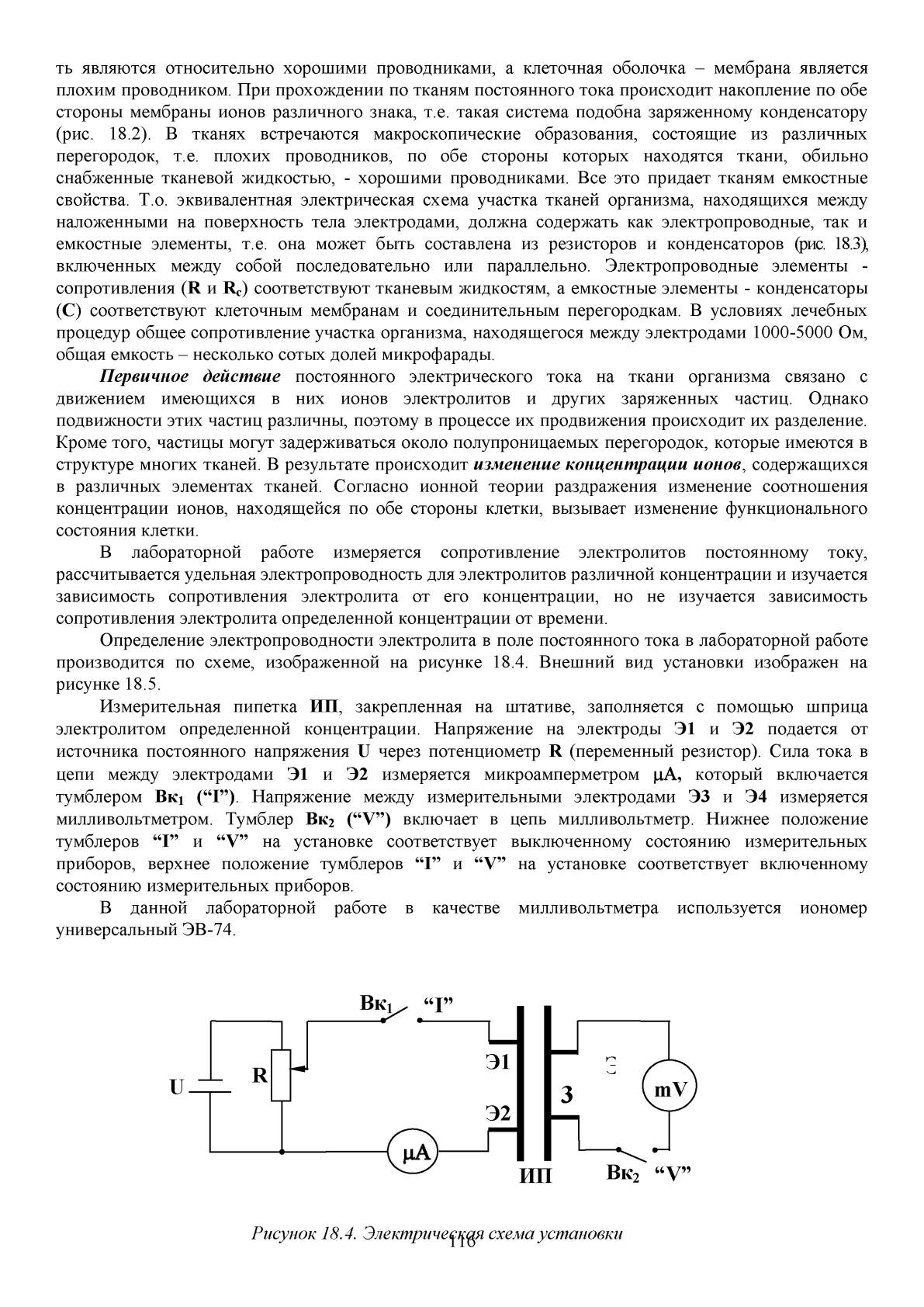

Определение электропроводности электролита в поле постоянного тока в лабораторной работе

производится по схеме, изображенной на рисунке 18.4. Внешний вид установки изображен на

рисунке 18.5.

Измерительная пипетка ИП, закрепленная на штативе, заполняется с помощью шприца

электролитом определенной концентрации. Напряжение на электроды Э1 и Э2 подается от

источника постоянного напряжения U через потенциометр R (переменный резистор). Сила тока в

цепи между электродами Э1 и Э2 измеряется микроамперметром дА, который включается

тумблером Вк1 ("I”). Напряжение между измерительными электродами Э3 и Э4 измеряется

милливольтметром. Тумблер Вк2 ("V”) включает в цепь милливольтметр. Нижнее положение

тумблеров " I” и "V” на установке соответствует выключенному состоянию измерительных

приборов, верхнее положение тумблеров " I” и "V” на установке соответствует включенному

состоянию измерительных приборов.

В данной лабораторной работе в качестве милливольтметра используется иономер

универсальный ЭВ-74.

Рисунок 18.4. Электрическая схема установки