Упрощенная HTML-версия

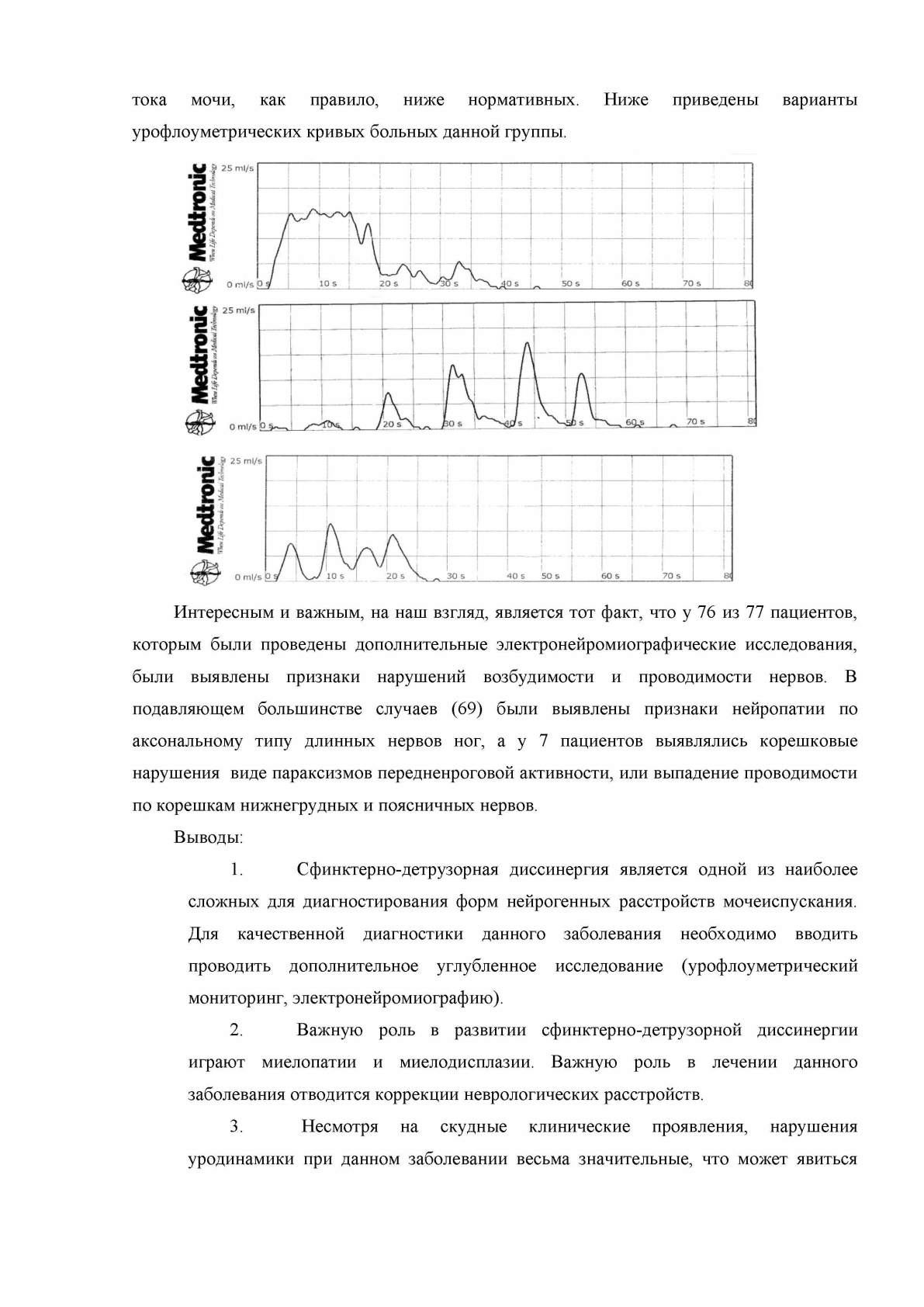

тока мочи, как правило, ниже нормативных. Ниже приведены варианты

урофлоуметрических кривых больных данной группы.

Интересным и важным, на наш взгляд, является тот факт, что у 76 из 77 пациентов,

которым были проведены дополнительные электронейромиографические исследования,

были выявлены признаки нарушений возбудимости и проводимости нервов. В

подавляющем большинстве случаев (69) были выявлены признаки нейропатии по

аксональному типу длинных нервов ног, а у 7 пациентов выявлялись корешковые

нарушения виде параксизмов передненроговой активности, или выпадение проводимости

по корешкам нижнегрудных и поясничных нервов.

Выводы:

1.

Сфинктерно-детрузорная диссинергия является одной из наиболее

сложных для диагностирования форм нейрогенных расстройств мочеиспускания.

Для качественной диагностики данного заболевания необходимо вводить

проводить дополнительное углубленное исследование (урофлоуметрический

мониторинг, электронейромиографию).

2.

Важную роль в развитии сфинктерно-детрузорной диссинергии

играют миелопатии и миелодисплазии. Важную роль в лечении данного

заболевания отводится коррекции неврологических расстройств.

3.

Несмотря на скудные клинические проявления, нарушения

уродинамики при данном заболевании весьма значительные, что может явиться