Упрощенная HTML-версия

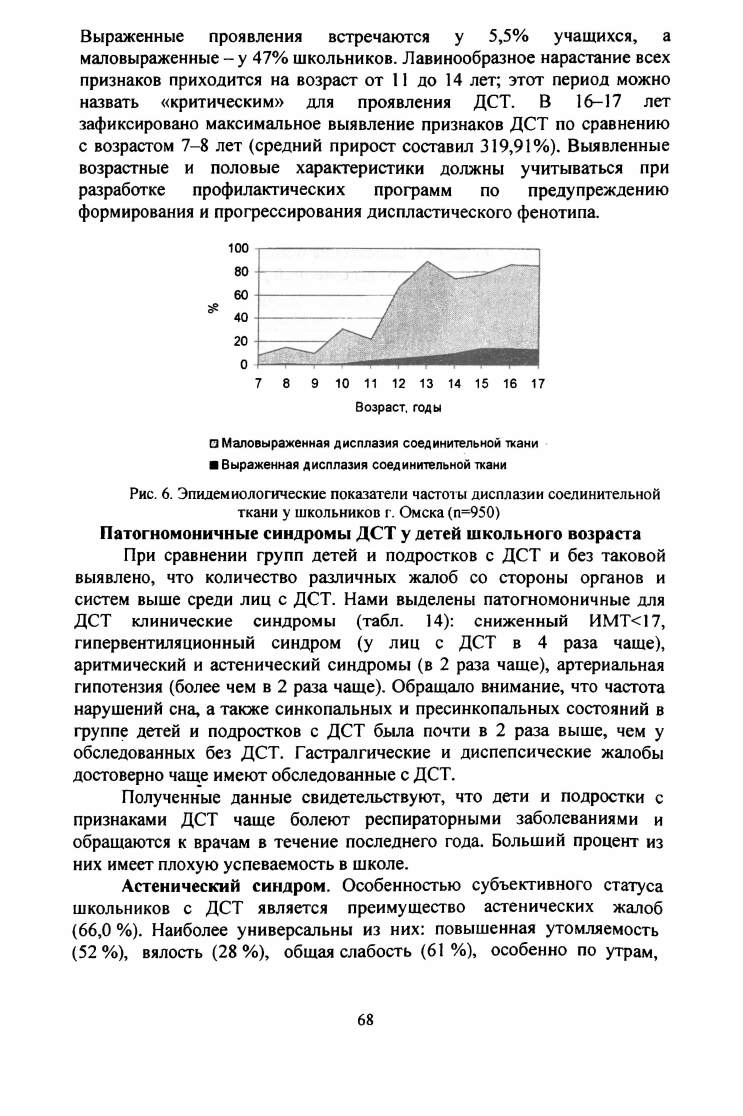

Выраженные проявления встречаются у 5,5% учащихся, а

маловыраженные - у 47% школьников. Лавинообразное нарастание всех

признаков приходится на возраст от 11 до 14 лет; этот период можно

назвать «критическим» для проявления ДСТ. В 16-17 лет

зафиксировано максимальное выявление признаков ДСТ по сравнению

с возрастом 7-8 лет (средний прирост составил 319,91%). Выявленные

возрастные и половые характеристики должны учитываться при

разработке профилактических

программ

по

предупреждению

формирования и прогрессирования диспластического фенотипа.

100

80

60

40

20

0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Возраст, годы

□ Маловыраженная дисплазия соединительной ткани

■ Выраженная дисплазия соединительной ткани

Рис. 6. Эпидемиологические показатели частоты дисплазии соединительной

ткани у школьников г. Омска (п=950)

Патогномоничные синдромы ДСТ у детей школьного возраста

При сравнении групп детей и подростков с ДСТ и без таковой

выявлено, что количество различных жалоб со стороны органов и

систем выше среди лиц с ДСТ. Нами выделены патогномоничные для

ДСТ клинические синдромы (табл. 14): сниженный ИМТ<17,

гипервентиляционный синдром (у лиц с ДСТ в 4 раза чаще),

аритмический и астенический синдромы (в 2 раза чаще), артериальная

гипотензия (более чем в 2 раза чаще). Обращало внимание, что частота

нарушений сна, а также синкопальных и пресинкопальных состояний в

группе детей и подростков с ДСТ была почти в 2 раза выше, чем у

обследованных без ДСТ. Гастралгические и диспепсические жалобы

достоверно чаще имеют обследованные с ДСТ.

Полученные данные свидетельствуют, что дети и подростки с

признаками ДСТ чаще болеют респираторными заболеваниями и

обращаются к врачам в течение последнего года. Больший процент из

них имеет плохую успеваемость в школе.

Астенический синдром. Особенностью субъективного статуса

школьников с ДСТ является преимущество астенических жалоб

(66,0 %). Наиболее универсальны из них: повышенная утомляемость

(52%), вялость (28%), общая слабость (61 %), особенно по утрам,

68