Упрощенная HTML-версия

88

Глава 4.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С

БЛАГОПРИЯТНЫМ И ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПОСЛЕ

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

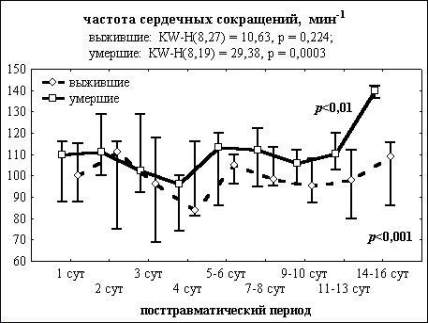

Для больных группы II была характерна тенденция к более высокой

частоте сердечных сокращений по сравнению с больными группы I

(выжившие), эта тенденция достигала статистически значимых различий

лишь к 11-13-м суткам посттравматического периода (рис. 10).

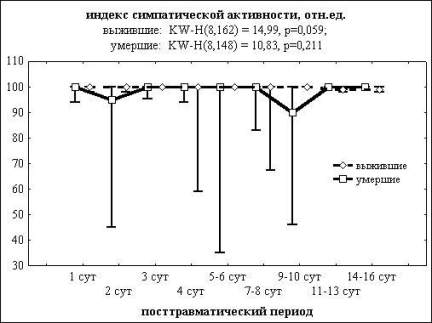

Одновременно с этим индекс симпатической активности (S), отражающий

баланс симпатической и парасимпатической нервной системы, у больных

групп I и II не имел достоверных различий и приближался к 100 отн.ед.,

что говорило о преобладании симпатической нервной системы в регуляции

сердечного ритма (Астахов А.А., Бубнова И.Д., 2001).

Рис. 10. Частота сердечных сокращений и индекс симпатической

активности пациентов группы I (выжившие) и II (умершие). На графиках

(рис. 10-14) статистическая значимость различий для независимых

выборок (критерий Колмогорова-Смирнова) рассчитана между группами

по срокам. KW – данные дисперсионного анализа (Краскел-Уоллис)

динамики изменения показателя внутри группы I и II. Материал

представлен как медиана, верхний и нижний квартили (интерквартильный

размах). Различия статистически значимы при

p

<0,05.

Показатели центральной гемодинамики умерших больных (группа II)

характеризовались более низкими величинами ударного объема, однако

статистически достоверные различия отмечены лишь к 5-6-м суткам и к

14-16-м суткам посттравматического периода (рис. 11).